С. М. Эйзенштейн

Чет

— Нечет

Публ. и коммент. Н. И. Клеймана

Восток - Запад. Исследования. Переводы. Публикации. М., 1988, с. 234-278.

...Нечетное содержит и выделяет из себя Четное, которое

есть лишь внешнее двухстороннее (правое и левое, Инь и Ян) проявление

Нечетного.

Ни Нечетное, ни Единица не прибавляются к Четному. Они

центрируют Симметричное и этим превращают его в Нечетное.

Ни Нечетное, ни Единица не прибавляются к Нечетному: они

превращают центрированное размещение в Симметричное расположение.

Эти мутации суть лишь видоизменения видимости,

видоизменения форм, в полном смысле слова метаморфозы; они совершенно

безотносительны к изменения количественным.

В этом смысле все Четные одинаковы между собой как

выражение сцмметричного размещения, а Нечетные — как выражение расположения

иерархического.

В этом же смысле все Нечетные еще янляются выражением

Целого, т. е. Единого, рассматриваемого в качестве сложной составной Единицы.

Единица есть Целое, и каждое Нечетное, которое по-своему

является

Целым, в том же смысле есть Единица.

Не прибегая к представлениям о сложении и сумме, но

скорее к образу внутреннего преображения, Нечетное творит (орèrе)

переход от Четного к Нечетному или от Нечетного к Четному. И переход от

Четного к Нечетному не есть переход от Неограниченного к Ограниченному или

Неопределенного к Определенному — это есть переход от Симметричного к

Центрированному, от Неиерархического к Иерархическому.

Переход этот совершается вне количественных представлений.

Двойное (Инь) и Неделимое (Ян),

Прямоугольное (Симметричное) в

Округлое (Центрированное) порождают друг друга...

Геометрический идеал здесь состоит в

ассимиляции (вслед за противопоставлением) Прямой и Дуги, Диаметра и

Полукруга, 2-х и 3-х, направленной к тому, чтобы не придавать Единице

количественного осмысления»

Единение (ассимиляция) и противопоставление Четного и

Нечетного, Симметричного и Центрированного показывают с полной отчетливостью,

что учение о Числах не отличается от учения геометрического... [Marcel

Cranet. La Penesée. Р., 1934, с.

279—281].

Не правда ли, это звучит

каким-то странным полумистическим бредом?

И вместе с тем где-то в чем-то

- я бы сказал, что где-то

«помимо

сознания»,-ощущаешь

какую-то справедливость в этих утверждениях.

Где-то не в мозгу, а в

области... сухожилий (!) чувствуешь, что

в динамизме этих представлений где-то присутствует

что-то реальное.

« Правда»

эта как будто лежит именно не в абстрагированных

представлениях (движениях внутри мозга), а где-то в сфере

представлений животных и предметных, т. е. где-то в области ощущения

движений мускульных (действительно, в «сухожилиях»!).

234

В чем же секрет? И есть ли под

этими с виду «нелепостями»

хоть какая то

реальная подоплека?

Нет ли какой-либо манипуляции,

посредством которой можно было бы сделать наглядным и объяснить этот

странный строй математических представлений, порождающий уже вовсе

невероятные системы счислений?

Такая манипуляция может быть найдена.

И ее даже не нужно искать слишком далеко.

Действительно, стоит нам только

сдвинуть всю эту «заумную

китайщину» из области

числовых представлений в область геометрических начертаний, как дело сразу

же становится совершенноясным и наглядным.

Возьмем любое из этих

утверждений, «курьезных»

в приложении к числовым представлениям, и

попробуем представить ихсебе графически.

«...

Нечетное содержит и выделяет из себя

Четное, которое есть лишь внешнее двухстороннее

(правое и левое, Инь и Ян) проявление

Нечетного...»

Представим себе это Нечетное в виде

количества из трех кружков —

и вся странность приведенного утверждения

сейчасже отпадает!

o o

o

А В С

Действительно. Нечетное: три кружка (А, В, С) содержит в себе Четное (два

кружка: А и С); и вряд ли кто-либо станет оспаривать тот факт, что (А) и (С)

действительно «внешнее»

«двухстороннее»

и «правое и левое»

проявление Нечетного, т. е. всей группы в целом!

«... Ни Нечетное, ни Единица не прибавляются к Четному. Они

центрируют Симметричное и этим превращают его в Нечетное...»

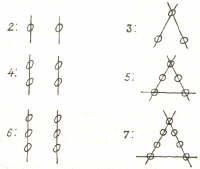

Схема говорит за себя:

о

о

А

С

о

о о

А

В

С

Четное—не

столько прибавлением третьего кружка (В), сколько действительно внесением

его между двумя другими — превращено в

Нечетное (этот процесс чисто числовыми представлениями действительно

невыразим!).

Распределение «чисел»

по признаку «симметричных»

и «иерархических»

тоже становится вполне убедительным, как только мы переходим, на язык

графических схем: для этого надо только в четных шариках подчеркнуть

основной интервал между ними, а нечетные расположить треугольником.

235

Схемы снова говорят за себя; а столбик «нечетных»

действительно являет собою cxему самого трафаретного графического

образа «иерархии».

Вспоминается одна из первых русских революционных карикатур (конца XIX или

начала XX в.), где точно такою же пирамидою представлена картина классового

общества: рабочие — внизу, царь

— наверху. Между ними буржуазия,

духовенство, полиция.

Но эта же схема «объясняет»

одно из самых странных утверждений китайского счисления, а именно:

«... все Четные одинаковы между собой как выражение симметричного

размещения, а Нечетные — как выражение

расположения иерархического...»

Действительно, весь четный столбик состоит из пространственно одинаковых

симметричных «ворот»,

а весь столбик Нечетных состоит из одинаковых треугольников

—не только

«подобных», но даже равных—

и притом совершенно независимых от того, из какого числа кружков они

составлены.

В этом же смысле становится совершенно понятным и утверждение, что

«все Нечетные... являются выражением

Целого...» и что

«каждое Нечетное... есть Единица»,

т. е. замкнутый в себе треугольник!..

Но графическая схема может дать даже представление о самом интересном из

области этого китайского учения о числах: то пластическое ощущение динамики

перехода Четного в Нечетное и наоборот, т. е. то, что во всем этом учении

звучит особенно заманчиво и обаятельно:

236

В начале главы о Числах («Les

Numbres») Гранэ пишет:

«...согласно утверждениям Шаванна *—„философия

Чисел, подобная пифагорейским доктринам, имела в Китае блестящее развитие".

Конечно, легче ссылаться на блеск подобной „философии",

чем определить влияние, которое она оказывает, или ухватить ее

принципы. Однако наблюдений, собранных мною в течение долгих лет,

хватает лишь на то, чтобы поделиться лишь некоторыми

замечаниями по поводу того, как китайцы обращаются с Числами.

Я не вдаюсь ни в

какие гипотезы или розыски происхожденияэтих

представлений — вопрос этот слишком

преждевременный;я воздержусь даже от какого-либо

приближения к его разрешению и просто буду излагать мысли китайцев...

Поэтому я не стану

извиняться за подробности изложения иза длину

самой главы **, в которой мне приходится изъяснять

такую основную особенность китайского мышления, как исключительное уважение

к числовой символике, связанное с полным

пренебрежением ко всяким количественным концепциям...»

(стр. 149).

В конце ранее приведенной

цитаты Гранэ пишет, что китайское «учение

о числах не отличается от учения геометрического...».

Гранэ мог бы

добавить, что именно в этом и лежит секрет

принципов такого таинственного счисления китайцев, которое он

избегает интерпретировать, считая такую попытку

«преждевременной».

Весь секрет

заключается именно в том, что в этой системе

китайского счисления пространственный образ и элементы, характерные для его

графического начертания, определяют собою область числовых представлений.

Выше мы наглядно

показали, что это именно так.

Почему же, однако,

это происходит?

Дело здесь снова в консерватизме

китайцев — в том, что они

распространяют систему представлений, характерную для более

ранней фазы развития, и на область более

высокой стадии развития этих понятий.

А мы хорошо знаем

из истории математических наук, что числовые представления принадлежат уже к

первым стадиям абстрагированного мышления, которому предшествует этап

представлений предметных, т. е. таких, которые, по существу, почти ничем не

отличаются от орудования... самими предметами.

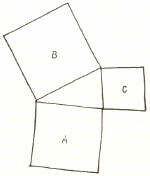

Так, например,

формула пресловутых «Пифагоровых штанов»,

которую мы произносим как «квадрат

гипотенузы равен суммеквадратов катетов»

(имея при этом в виду вторую степень, в которую возводится числовое

обозначение их длины),— самими греками

понималась «предметно»:

-----------------

* Еd.

Chavannes— автор многочисленных

работ о Китае и учении китайцев, появившихся за время между 1895 и 1922 гг.

**

Эта глава занимает сто пятьдесят страниц!

237

« Площадь

квадрата, построенного на гипотенузе, равна сумме

площадей квадратов, построенных на катетах».

Площадь А равна сумме площадей В и С. Совершенно такой

же путь от предметного представления к представлению

абстрагированному проходит каждая отрасль мышления (хотя бы значение слов

непереносное и переносное!).

В тех же случаях,

когда в сфере действия более высокогоразвития

продолжают оставаться более ранние (архаические)

нормы понимания, истолкования или использования,—

эффект неизменно «курьезен»,

чтобы не сказать смехотворный.

Выражаясь

фигурально, это и есть случай «волов,

запряженных в автомобиль»,—например,

который мы по другому поводуприводили выше, в

приложении к статье «О строении вещей»

1.

Но еще Свифт

пользуется этим явлением в качестве приемапри

сатирическом изображении Лапуты.

По этому принципу построен

описываемый им проект «об

усовершенствовании родного языка»:

...Проект

требовал полного уничтожения всех слов; автор этого проекта ссылался главным

образом на его пользу для здоровья и сбережения времени. Ведь очевидно, что

каждое произносимое нами слово сопряжено с некоторым изнашиванием легких и,

следовательно, приводит к сокращению нашей жизни. А так как слова суть

только названия вещей, то автор проекта высказывает предположение, что для

нас будет гораздо удобнее носить при себе вещи, необходимые для выражения

наших мыслей и желаний... Единственным неудобством является то

обстоятельство, что в случае необходимости вести пространный разговор на

разнообразные темы собеседникам приходится таскать на плечах большой узел с

вещами, если средства не позволяют нанять для этого одного или двух здоровых

парней. Мне часто случалось видеть двух таких мудрецов, изнемогавших под

тяжестью ноши, подобно нашим торговцам вразнос. При встрече на улице они

снимали с плеч мешки, открывали их и, достав оттуда необходимые вещи, вели,

таким образом, беседу в продолжение часа; затем складывали свои пожитки,

помогали друг другу взвалить их на плечи, прощались и расходились.

Впрочем, для коротких и несложных разговоров можно носить все необходимое в

кармане или под мышкой... (Гулливер. Путешествие в Лапуту, глава V)2.

238

Таковы как сама счислительная система китайцев, так и

основная предпосылка к неожиданным ее чертам. И сатира Свифта на ученых

Лапуты и есть во многом издевка над консерватизмом прежде всего.

При этом надо заметить, что в этом случае — в обиходе

китайцев — эта архаизация не производит комического эффекта,

а служит лишь поводом к... достаточно затрудненной

системе математических представлений и операций, которые целиком растут

из изложенных предпосылок.

Но если в приложении к науке подобный «механизм» приводит

к «курьезу» или к затрудненному восприятию представлений,

то есть другая область, которая строит свои результаты

именно

на подобном «двойственном» явлении.

Это — искусство.

Мне уже давно приходилось писать о том, что единство

формы

и содержания строится исходя из той основной предпосылки,

что

и содержание (понимаемое как идея и теза) и форма говорят

одно и то же, но только разными языками.

Первое — языком абстрагированного понятия и отвлеченного

обобщения.

Вторая — языком предметным, конкретным — реальными «предметами»

— вещами (в очень широком смысле слова).

Первым управляет мышление логическое.

Второю — система мышления чувственного.

При этом достаточно известно, что чувственное

мышлениеесть стадия умственного развития, «на одну ступень» более ранняя,

чем мышление логическое.

И процесс «переложения идеи» в последовательность «живых

образов», по существу, состоит в том, чтобы тезу

содержания«перевести» с языка логики на язык чувственного мышления.

Единство обоих в законченном художественном произведении

определяет собою диалектику художественного образа.

Обозначение «язык» в данном случае есть не простой оборот

речи, а предполагает для каждого случая свой совершенно

определенный набор норм, которыми оперирует один язык в отличие от другого.

(Об этом я подробно писал в сборнике «За большое

киноискусство». Госкиноиздат, 1935

3.)

Возвращаясь теперь к китайской науке, мы можем сказать,

что в ней научные системы построены не по принципам

отвлеченного мышления, а по нормам мышления чувственного.

Т. е., иными словами, что науки Китая построены не по

типу

научных систем, а по образу и подобию художественных

произведений.

На приведенном примере математической системы китайцев

мы это, по-моему, показали с предельной ясностью.

Но это оправдывается на любом участке их деятельности.

Начиная хотя бы с языка, в определении основных

особенностей которого сходятся все его исследователи.

239

В отличие от языков европейских, стремящихся к тому,

чтобы приблизить язык к абсолютной точности и определенности выражения мысли,—вопрос

точности и определенности для китайца не играет никакой роли: ему важнее

передать общее комплексное ощущение, сопутствующее определенным словам и

звукосочетаниям, нежели отчеканить мысль, которую он берется

высказать!

Интересные примеры из повседневного обихода приводит Артур

X. Смит.

Его особенно удивляет это отсутствие точности у народа,

который вместе с тем необычайно практичен:

«Все мышление китайца покоится на предпосылке, коренным

образом отличной от нашей, и китаец никак не может понять

манию европейца во всем добиваться абсолютной точности...»

(с. 33).

В китайском языке нет слов для разного обозначения «схожести»

и «одинаковости».

«...Всюду в ходу десятичная система счета, но все дело в

том,

какое действительное количество может в разных местах

считаться за сотню. Не нужно даже особенно много путешествовать,

чтобы убедиться в том, что с поразительным своеволием

теоретически стомонетный шнурок медяков в разных частях Китая

фактически содержит 99, 98, 96, 83 и даже 33 монеты (как,

например, в восточной части провинции Чу-Ли)...» (с. 29).

В иных случаях очень любопытна «иная логика», которая

определяет собою неточность с точки зрения логики общепринятой

точности.

Крестьянин сообщает, что до ближайшего города — 90 ли.

Затем оказывается, что их всего лишь 45. Крестьянин

сосчитал

путь туда и обратно: вне реального процесса посещения

города

(естественно, включающего и путь обратно!) расстояния для

него

не существует. На вопрос о весе быка другой крестьянин

дает

резко преуменьшенную цифру. Выясняется, что веса костей

он

не принимает во внимание. Опять-таки «по-свеему» логично:

он

заинтересован только в мясе.

Иногда такие неточности несут очень занятные обоснования,

которые подчас звучат очень тонкой иронией.

Одного слугу спросили о точной высоте его роста. Он

назвалсмехотворно преуменьшенный размер.

«...выяснилось, что указал рост только по плечи. Он

побывал

в солдатах, а для солдата важны лишь плечи, чтобы таскать

тяжости: голова солдату не нужна, потому при подсчете роста голову можно и

не принимать в расчет...» (!) (с. 29).

То же самое о японском языке пишет Ф. В. Диккинс:

«В японском языке, древнем и новом, подобно китайскому,

нет

никаких видоизменений слов, ни родов, ни даже ударений.

От-

240

сюда подобие точности западных языков совершенно невозможно. Лингвистически

невозможно перевести ни единого предложения западной речи на дальневосточную,

и наоборот... Парализуя

точность и ограничивая определенность обозначений, этот

язык

обладает исключительной способностью вовлекать слушателя

в

эмоциональные состояния, в чем и заключается душа

японского

стихосложения и основное обаяние поэзии древней Японии...»

и т. д.

Но лучше всего об этом пишет все тот же Гранэ: «Китайский

язык кажется созданным не для того, чтобы закреплять

понятия,

анализировать идеи, наглядно излагать доктрины. Он

целиком направлен на то, чтобы приобщить к эмоциональным состояниям,

чтобы внушать поступки, чтобы покорять, обращать...».

Как видим, полное совпадение с тем, что делает китаец в

математике, где реальное количественное представление не играет

роли в его спекулятивной философии.

Но это же отчетливо совпадает в то же время как раз с тем,

что делает искусство!

Поэма тем и отличается от

«конспекта», что она не удовлетворяется «четкой

отточенностью изложения мыслей» основного

тезиса, но требует еще передачи всего комплекса

эмоциональных

и чувственных «звучаний», сопутствующих основной «музыке»

темы!

В совершенном произведении равноправно присутствуют оба

начала. Таково большинство произведений высокой классики.

Но

известны не только отдельные случаи, но целые направления

в

искусстве, где превалирует логизм (например, эпистолярный

роман до Шодерло де Лакло) или неясность смутного и неуловимого (например,

поэзия Маллармэ).

Поэтому-то так и интересны данные китайского мышления,

науки и эстетики в применении к разбору принципов и

методов

искусства...

* * *

Какая же сложная и изысканная вязь плетения отдельных

элементов композиции по принципу чета и нечета вообще

возможна,— мы для разнообразия раскроем на примере блестящего

образца японского искусства периода расцвета в XVIII в.:

на

гравированном триптихе Утамаро

4.

Этот триптих, который по отдельным листам в куче хлама

случайно за гроши попался мне у какого-то малокультурного

букиниста в проезде Художественного театра, принадлежит, если

верить Эдмону Гонкуру,— к лучшему и редчайшему из того,

что

сделал Утамаро.

Цитирую по его книге «L'Art Japonais au XVIII-e Siécle.

Outamaro - le Peintre des Maisons vertes» (1891, с. 25—27):

«Но, пожалуй, среди этих триптихов (Утамаро) самый изысканный, самый редкий

— это тот, что изображает „ныряльщиц", искательниц аваби — съедобных раковин

(подобие устриц).

241

Этот тройной эстамп с наибольшей наглядностью нам

показывает обнаженное тело женщины таким, как его понимает художник Японии.

Этот женский ,,акт", выполненный с абсолютным знанием анатомии, но ,,акт"

упрощенный, приведенный к одним массам, представленный без деталей; женские

фигуры своею вытянутостью слегка ,,манекенезированы" (un peu mannequinées)

и вызваны к жизни почти каллиграфической линией....»

Следует типичное гонкуровское элегантное описание

трех листов. Затем заключение: «Эти большие, эти удивительные женские фигуры

с белым телом и жесткой черной растрепанной шевелюрой, с кусками красного

вокруг бедер, в этих зеленоватых пейзажах — несомненно, образы очень

крупного стиля и особого обаяния, которое захватывает, поражает, удивляет...»

Этот с виду простой и, казалось бы, незамысловатый

триптих Утамаро производит необыкновенное гармоническое впечатление... И

если хотя бы слегка вглядеться в необычайную сложность числового плетения

внутри композиции этих трех листов, то неудивительно, что они звучат такою

необычайной внутренней музыкой 5.

Числовым сопоставлениям чета и нечета в нашем разборе

будут сопутствовать и другие элементы из парных семейств под знаком Инь и Ян

(верх-низ, одинаковое и различное и т. д.). Единственный элемент, который

будет отсутствовать вовсе (за одним малым исключением), будет элемент

геометрического членения композиции, столь решающий в разгадке

композиционных эффектов западноевропейской живописи и совершенно беспомощный

при анализе тайны обаяния эстампов и живописи Китая и Японии.

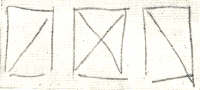

Действительно, более чем скромный, неизысканный

геометрический «костяк» построения этих трех листов (см. схему) ничего не

может дать по линии раскрытия сложной системы внутренних «перезвонов»

мотивов, что дает разбор согласно принципам Инь и Ян.

242

Лучшим способом раскрыть эту систему будет

простое перечисление наибольшего количества случаев, где встречается

интересующий нас принцип. Этого и будем придерживаться.

При этом следует иметь в виду, что основное — не

столько в повторяемости четных и нечетных и не в простом обилии, в котором

они присутствуют в построении. И даже не в самом чередовании, а в том, что

чередование есть способ сплетения двух «миров» —четного и нечетного.

И вязь эта устанавливается тем, что нечетное проникает в четное,

а четное — в нечетное.

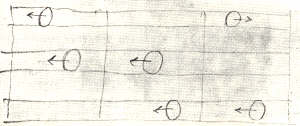

Этим путем достигается своеобразная, крепко

цементирующаяся «кирпичная кладка» между отдельными мотивами в отличие от

неустойчивого «столбика», образующегося в тех случаях, когда мы имеем дело с

размещением по типу четного против четного и нечетного против нечетного.

Неустойчивое

Слитое воедино

(Вспомним «imbriquement» * Марселя Гранэ!)

Но здесь еще особенно важно учесть то, что это

касается не только простейшего случая, когда группа четных противостоит

группе нечетных,- причем та и другая группа принадлежат к одному измерению

(т. е. и те и другие — фигуры; или те и другие — пространственные членения;

или те и другие — чередующиеся строчки рифм).

Это только простейший случай. Более сложные случаи

имеют место тогда, когда в одном звене осуществляется принадлежность к обоим

рядам: в этом случае данное звено, конечно, принадлежит к разным рядам по

разным признакам и измерениям, которые присутствуют одновременно.

Таковы, например, такие случаи. Фигура по положению

своему занимет четное место (скажем, второе — в группе из трех фигур), но по

тону нечетное (занимая по порядку второе место, эта фигура может

одновременно оказаться первой или третьей по интенсивности окраски: скажем,

самой темной — т. е. первой в последовательности фигур по темноте раскраски

— или самой светлой — т. е. третьей). -

----------

[* Кирпичная кладка (франц.).]

243

Таким образом: последовательность интенсивности окраски по формуле: средняя

— самая темная — самая светлая * отвечает «кирпичной кладке» и принципу

чет-нечет, а последовательность светлая — средняя — темная отвечала бы «столбику»

{средняя по месту оказывается средней по густоте тона: вторая по месту—она

же вторая по степени окрашенности).

Другой пример. В очень частых случаях из шести

элементов (общая сумма ряда: 1—2—3, т. е. два нечетных и один четный) связь

достигается по следующей формуле:

Нечетные первого ряда связываются с четным второго

ряда тем, что они, принадлежа к разным порядковым, группам и к разным

порядковым линиям (четной и нечетной: I и II),—одинаковы по цвету (белые).

Совершенно так же сплетены между собою и нечетные

второго ряда с четным — первого (черные).

А обратные формулы ряда первого и второго (2 белых,

1 черный и 1 белый, 2 черных) — вяжут друг с другом обе линии.

Всеми этими средствами достигается то, что

построение начинает объединять в себе оба «мира» — четный и нечетный и как

бы сливает в единство противоположную природу обоих начал.

Так, например, если отдельный лист содержит

изображение из двух фигур, то полная картина составится непременно из трех

листов; а если целое будет складываться из двух листов, то есть полное

основание ожидать, что на каждом листе окажется по три фигуры.

Но с этого как раз и начинается разбор триптиха

Утамаро, где на каждом листе именно по две фигуры.

Рассмотрим теперь эти три листа

по остальным признакам.

А. По массам

В двух листах доминирует берег — твердь (II, III),

что подчеркнуто неподвижной деталью антуража — корзинами; в одном листе

доминирует вода — жидкое (I), что подчеркнуто подвижной деталью антуража —

рыбками.

В это же время: на двух листах (четное число листов)

фигуры на берегу сомкнуты в один массив (I, II) (а листы по месту

-----------------

* Ниже мы увидим, что размещение среднего пятна в «Троице» Рубле-

ва точно следует этому построению.

244

принадлежат к разным группам — четной и нечетной) и на одном листе

разомкнуты (III) (т. е. два массива на нечетном по месту

листе).

В этой игре массами группы листов отчетливо

противостоят друг другу:

масса пейзажа I (жидкое) —II, III (твердое),

масса фигур I, II (сомкнутое) — III (разомкнутое).

Верхний и нижний ряд в каждом столбце противостоят

друг другу и числом (чет—нечет), и качеством (жидкое и разомкнутое —

сомкнутому и твердому).

Кроме того, и сам порядок «обратный»: 1-11, III и I

, 11-111.

И эти три случая дают нам все три возможные варьяции.

Сомкнутые фигуры—твердь (II: четный лист)

Сомкнутые фигуры—жидкое (I: нечетный лист)

Разомкнутые фигуры—твердь (III: нечетный лист)

Или выражение схемой:

С-Т-Ч

С-Ж-Н

Р-Т-Н

Б. Разбор по фигурам

Шесть фигур распадаются

на три листа по две.При этом в каждом случае —

одна фигура сидит, а другая —стоит, но в этих

трех сочетаниях дано такое богатство варьяции,что

это даже не приходит в голову; по самой же разработке фигур:

из них три без верхних одежд,

две в верхней,

одна — вовсе раздетая и к тому же — ребенок.

Три обнаженные ведут себя по-разному:

две стоят,

одна сидит.

Две в кимоно — обе ведут себя одинаково,

обе сидят.

Один ребенок,который снова стоит.

В. Лица

Три обнаженные фигуры.

У стоящих, т. е. одинаково расположенных обнаженных фигур — на различных, но

одинаково нечетных листах (телом повернутых в одну сторону) — лица повернуты

в разные стороны (I, III).

У стоящей и сидящей — т. е. по-разному расположенных обнаженных фигур—на

одном листе—лица в одну сторону (I).

Две одетые фигуры.

У одетых фигур на двух различных листах {четном и нечётном—].! и III) лица

повернуты в одинаковую сторону.

245

Но направлены соответственно: на нечетном вверх (III), а на четном (II) вниз.

У той, что опустила лицо вниз, поднята выше головы правая рука и ладонь

опущена вниз (расчесывает волосы гребнем).

У той, что подняла лицо вверх, поднята ниже головы левая рука и ладонь

направлена вверх (подает устрицу).

Г. Руки

1) Вытянутых рук — пять.

На нечетном листе (III) нечетное количество вытянутых рук — три.

Из них одна (нечетная) у сидящей, две (четных) у стоящей.

На нечетном листе (I) четное количество вытянутых рук

- две.

2) Согнутых руки — две.

Согнуты они в противоположных направлениях. Одна —

левая. Другая — правая. И зеркально одинаковый мотив их размещен на

различных (по счислению) листах: на четном и нечетном (II, III).

Д. Атрибуты

Из трех листов на двух — корзины: одинаковые на различных—четном (II) и

нечетном (III) —листах.

Двум корзинам на двух листах противостоит на одном листе

одна группа рыбок.

Внутренняя разработка группы рыбок — как бы формула и

ключ ко всей разработке в целом.

Сама группа похожа на некий «микрокосм», в котором отражается структурный

закон всего «макрокосма» (всех трех листовв целом).

Одна группа из пяти рыбок ногою обнаженной женской фигуры разделяется надвое:

на три и две.

Три расчленяется на две и одну — путем разного пространственного размещения

трех одинаковых и одинаково направленныхрыбок:

средняя отстает от крайних.

Две расчленяются в противоположности не путем пространственного размещения,

а посредством поворота фигур рыбок.

Наконец, те же закономерности переходят и в цвет и в линию.

Е. Цвет

1. Цвет среды и обстановки: два элемента.

Три зеленых поля полуострова (на трех листах),

две коричневые корзины (на двух).

2. Цвет фигур: три элемента —

три красных передничка (на трех),

два фиолетовых кимоно (на двух),

одно розовое тельце ребенка (на одной).

246

Лист с нечетным количеством цветовых элементов фигур

(красный передник, фиолетовое кимоно, розовый ребенок) —

оказывается четным (II).

Лист с четным количеством элементов (при этом разных;

красный передник и фиолетовое кимоно) — оказывается

нечетным (III).

Ж.

Линия

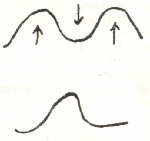

Здесь остается только отметить, что геометрическая структура

волнообразной линии, которая служит бесконечно

повторяющимся элементом изображения воды вокруг полуострова, — точно следует

той же формуле чет-нечет. Этот исходный момент выглядит

так:

т. е. имеет два подъема А и А» и одно опускание В!6.

Встречается ли подобный

метод композиции только на Востоке, или можно его проследить и обнаружить

еще и на другихпримерах, которые с Востоком

непосредственно не связаны?Оказывается, что да!

Постараемся показать это

на другом примере, тоже из работпервоклассного

мастера графики, но с совершенно другого конца

земного шара.

Совершенно такой же метод

композиционной игры на сменечет-нечета мы находим

у шведского художника Олафа Гульбрансона 7. Он в свое

время славился своими особенно острымии злыми

карикатурами на страницах мюнхенского «Simplicissimus'а» и даже удостоился

нескольких одобрительных строкГорького за линейно-схематический портрет Льва

Толстого*.

----------------

* Насколько он крупный художник вообще, видно хотя бы из тех нескольких

строк высокого одобрения, которые ему посвящает Максим Горький за его

графический портрет Льва Толстого. В своем неотправленном письме к В. Г.

Короленко в связи со «смертью» Толстого Горький пишет: «...В нем (в Толстом),

как я думаю, ожило дерзкое и пытливое озорство Васьки Буслаева и часть

упрямой души протопопа Аввакума, а где-то наверху или сбоку таился

чаадаевский скептицизм...

...Это удивительно! Но черту Буслаева постиг в Толстом силою какой-то

таинственной интуиции Олаф Гульбрансон, карикатурист „Симплициссимуса";

сколько в нем меткого сходства с действительным Львом Толстым и сколько на

этом лице со скрытыми, спрятанными глазами дерзкого ума, для которого нет

святынь неприкосновенных и который не верит „ни в чох, ни в сон, ни в птичий

грай"...» 8,

247

Прилагаемые примеры взяты наугад из числа его

иллюстраций к книжке Лудвига Тома «Тетка Фрида» (Ludwig Thoma. Tante

Frida. München1907).

Начнем разбор с разворота страниц 124—125; в таком раскрытом виде они

работают как единая композиция, как единый диптих. И что же мы видим?

Две страницы — и на каждой из них по три фигуры (у Утамаро было три листа по

две фигуры!).

Одна страница (124) дробится на три части (текст—рисунок — текст).

Вторая (125) на две (текст—рисунок).

(Массивы текста и светлый фон фигур работают как членение берега и воды у

Утамаро.)

Количество фигур на обеих страницах одинаковое — три.

Но фигуры, считая справа налево по массивам групп:

одна — две — три.

По членениям внутри обеих групп:

одна, отделенная от двух пространством (125),

три, слитые и разъединенные лишь тоном (два темных сюртука и светлый костюм).

Группа (125)— один мужчина и две женщины; группа

(124) — трое мужчин.

Чет падает на женщин.

Нечет на мужчин.

Мужчины в одной счетной группе, но на разных листах.

Объединяет мужскую группу единство жеста—поднятые головные уборы.

В головных уборах одинаковый тип — котелок проходит четом (124—два) и

нечетом (125—один), и два котелка противостоят одному цилиндру («покатое» —

«прямоугольному»).

Очень любопытна числовая вязь внутри трех фигур группы на с. 124.

Одинаковые сюртуки подымают разные головные уборы (котелок и цилиндр).

Разные костюмы (по краям группы) подымают однотипные головные уборы (котелок

и полукотелок).

Жест поднятой правой руки со шляпами одинаков для трех фигур: объединяет три

фигуры на разных листах.

Одинаковый жест левой руки, упертой в бок, объединяет на одном листе две, в

остальном разные фигуры (объединяет две разные фигуры против одной, по

общему абрису схожей с одной из двух).

Наконец, тема 1-2-3 пробегает непрестанно.

Один белый, два черных, трое мужчин вообще.

Одна опущенная рука (с тростью), две упертые в бок, три поднятые вверх.

Один цилиндр, два котелка, три головы.

248

Внутри трех котелков комплекса обеих страниц такое же деление: два

однотипных котелка и один полукотелок — одинаковые на

разных листах, разные на одном листе!

Внутри членения трех темных мужских фигур — два застегнутых сюртука (124) и

один расстегнутый (125).

На с. 125—три фигуры цельные, на с. 124 — три фигуры

обрезанные.

Мы видим, что, на, казалось бы, совершенно «безобидные» две

иллюстрации в тексте отпущено невероятное богатство

комбинаций числовых сочетаний и ритмического сплетения все по тому

же типу вязи чета и нечета.

То же самое повторяется и на замкнутой в рамку другой картинке из другой

части книги.

Снова — двое мужчин и три женщины.

Двое мужчин — одинаковы (даже цилиндры).

Три женщины — разные.

Мужчины фасом; женщины—со спины.

Три женщины членятся: две темные, одна светлая.

Одинаковый тип прически у двух разных, разная отделка головы у двух

одинаковых.

Две одинаковые спинки стульев против трех разных женских

фигур. И т. д. и т. д.

Сопоставляя разбор

эстампов Утамаро с разбором графикиГульбрансона,

поражаешься не только одинаковости методавообще,

но и тому, до какой степени схожи и отдельные средства, которыми оба мастера

достигают гармоничности своих композиций.

Тут те же простейшие

числовые соотношения: шесть, распадающееся на один — два — три.

Соединение фигур в массивы, разобщение и противопоставление их друг другу.

Даже игра на противопоставлении согнутых рук и рук вытянутых!

И совершенно одинаково комбинируются однотонно обработанные поверхности

разных оттенков и т. д.

Это, вероятно, и есть основной набор средств, которые дают

возможность музыкальной разработки в пределах

графическогоштрихового рисунка.

Этими средствами, по-видимому, и достигается приближение

чисто линейного рисунка к такой же музыкальной пульсации,

какая доступна в гораздо большей степени игре оттенками в

живописи, где она реализуется непосредственно тональным путем.

Однако образцы подобного «музыкального» принципа композиции можно указать и

в живописи. Тогда она поразительно обогащает настроение картины — в

особенности если это настроение лирически-сумеречное.

Я имею в виду совершенно конкретный пример живописи сороковых годов (XIX в.)

и на этот раз <...> принадлежащий русской школе.

249

Это широко известный коллективный портрет кисти Е. Ф. Крендовского, на

котором изображены читающий Свиньин, Г. Чернецов (у самовара), художник Н.

Чернецов (с трубкой), В. Лангер(со стаканом) и

Сапожников (на спинке кровати) 9.

О Лангере журнал «Старые Годы» за январь 1912 г. дает

справку как о современнике Пушкина, окончившем лицей в

1817 г., и иллюстраторе 12 видов Царского Села (литографии).

Интересно, что, несмотря на эту портретность, картина известна тем не менее

под названием «Семь часов вечера», т. е.под

названием чисто настроенческим.

И чисто настроенческое ощущение от картины и здесь достигается в основном

отнюдь не через геометрическое композиционное членение (тоже весьма

примитивное), но совершенно «китайским» «перезвоном», построенным по

принципу четных и нечетных сочетаний в первую очередь.

Снова пресловутые шесть фигур. У Утамаро они были на

трех листах, у Гульбрансона — на двух, здесь на одном.

А Согласно расположению по отношению к зрителю.

Три фигуры в профиль.

Две фигуры фасом на зрителя.

Одна снова профилем (собака).

Б. Согласно членению по группам картинка распадается на три

части.

1. Три фигуры справа от окна,

две — слева,

одна (собака) — на первом плане.

(Вспомним пять женщин и одного ребенка у Утамаро!)

Три фигуры справа отчетливо делятся на две группы:

две фигуры — в профиль,

одна фигура — фасом.

Одна — без сюртука, зато в головном уборе, чего нет у двух других.

Две различно одетые и направленные фигуры сидят на одном

месте (на кровати).

Две одинаково одетые и направленные фигуры сидят на разных

местах (кровать и спинка).

2. Две фигуры слева от окна:

одна — в профиль,

одна — фасом.

3. Связь между группами.

Две профильные фигуры (из группы трех) смотрят справа налево.

Одна профильная (из группы двух) — справа налево.

Т. е. одинаковые по положению (профиль) повернуты различно {по направлению).

Три профильные внутри направлены по-разному.

Две фасные направлены одинаково.

(Глаза опущены, и глаза подняты.)

250

4. Связь фигур и фона.

Однофигурная группа (собака) проецируется на пол.

Двухфигурная группа (фасные персонажи)

проецируется наодну фронтальную стену.

При этом — одна на плотную среду (стену) и одна на пустую

среду (окно).

Трехфигурная группа (профильные) проецируется на две

боковые стены.

При этом на одну (левую) проецируется одна и на другую-(правую) —две фигуры

(повернутые по-разному).

Вторую картину Крендовского — «Сбор

на охоту»,— не менеехарактерную по приложению

того же метода композиции, мы.даем здесь без

разбора и комментария.Заинтересовавшийся этим

методом читатель легко проанализирует ее самостоятельно.

Но интересно отметить,

что и Г. Чернецов, изображенный впервой картине

Крендовского, когда сам компонует свои собственные полотна, придерживается

тех же самых принципов. Так сделана его очаровательная «Галерея 1812 года» в

Эрмитаже 10.

Здесь на белом штриховом

перспективном фоне галереи (вероятно, недописапной?) размещены черные фигуры

военных. Их всего семь (три и четыре). Четверо в

медвежьих шапках. Троебез головных уборов. Трое

по одной линии пересекаются линиейиз четырех,

расположенных по двое.

Один без головного убора — два в шапках.

Повороты фигур своею одинаковостью соединяют разные

группы и т. д. и т. п.Весь тот

же набор!

Следует разве только

отметить, что с увеличением числа фигур и «мельчанием» отсюда элементов

сочетания пропадает известная доля осязаемости самих построений. В силу

этого в известной степени ослабевает общее «настроение», а фигуры

оказываются просто «гармонично скомпонованными».

В заключение еще пример, где

само число фигур доведено доминимума — до трех —

и музыкальность необыкновенно отчетлива и сильна.

Мне кажется, что необычайное усиление пластической лирики

«тихого перезвона», которым проникнут образ «Живоначальной

Троицы» Рублева (1408), во многом зависит от того, что и

здесь в фигурах трех ангелов применен тот же

принцип сочетания четных элементов с нечетными.

Тут совершенно так же одинаковые по поведению элементы

размещены по разным группам и тем гармонически их

объединяют, а разные элементы оживляют внутреннюю жизнь одинаковых

групп.

Три фигуры ангелов распадаются на одну (числом нечетную)

в четном месте ряда и две, т. е. четные числом,

размещенные внечетных полях (I и III).

Принадлежащие к одной группе (нечетных) два ангела зеркально противоположны

друг другу по положению тела и лика.

251

В то же время сами элементы их (лик и тело) повернуты в

одну и ту же сторону.

Связь с центральной фигурой группы строится на том, что,

принадлежа к разным группам по числовой принадлежности,—

I и II противоположны по положению ликов, но одинаковы по

повороту фигур,а II и III,

одинаковые по положению ликов, противоположны,по

положению фигур.

Это дает неустанное противостояние одного (нечетного) —

.двум (четному):

два тела слева своим поворотом противостоят одному справа (I,

II-III);

два лика справа своим положением противостоят одному слева (1-11, III).

И (I, 11—111) противостоит (1—11, III).

Нечетное число фигур (одна) в четном поле (вторая по счету) темное, а

противопоставленное ему четное количество (две) в нечетных полях (I и III)

противостоит ему и по цвету—они .светлые.

Однако цветовая вязь идет еще дальше.

Все три фигуры по цвету одеяний — двухцветны.

У всех кроме основного цвета присутствует элемент голубого цвета.

Благодаря этому в цветовом отношении получается следующа

:игра:

одна темная — ей противостоят

две одинаково светлые, но элементы голубого у всех трех снова объединяют их

в одно целое.

При этом у боковых фигур голубое относится к нижним одеждам, а у центральной

— голубого цвета верхняя одежда: плащ.

Но еще интереснее то обстоятельство, что все голубые «пятна» разной величины

и размещены при этом не в порядке (считая слева направо) малое — среднее —

крупное, а опять-таки попринципу: малое — самое

большое — среднее.

252

Т. е. самое большое — третье по размеру — попадает на среднее место, т. е.

на второе по порядку.

И раз мы уже здесь среди

ангелов, то вполне уместно будетвспомнить в

заключение, что такое же членение на чет и нечет

встречается и в ... Библии. Так, евангелист Лука (глава XII,

стих 52) пишет о грядущих раздорах:

«...ибо отныне пятеро в одном доме станут разделяться:

троепротив двух и двое против трех...»

А это свидетельствует о

том, что принцип чет-нечет был вобиходе не только

у народов Дальнего Востока, но и Востока более близкого.

Однако, возвращаясь с неба

на землю, в отношении монтажанадо еще и еще раз

повторить, что в тех образцах монтажнойкомпозиции,

где чередуются групповые крупные планы, эта пульсирующая смена — не столько

конкретного числа лиц в кадре,сколько

принадлежности их по количеству к определенной числовой группе — играет

важнейшую роль для установления строгого и

закономерного течения всей «сюиты» последовательных крупных

планов.

Совершенно понятно, что

здесь говорится об учете смены четных и нечетных, а вовсе не о том, что во

всех и всяческих случаях непременно должно быть соблюдено простейшее

чередование или что целиком исключаются построения «столбиком»

(т. е. чет-чет-четили

нечет-нечет-нечет) в пользу одних «кирпичных» построений (чет-нечет-чет).

Умышленное — а стало быть,учтенное (что и

является здесь главным!) —использование построения «столбиком» в известных

случаях дает очень сильный ивпечатляющий эффект.

Что касается разбора сцены

встречи броненосца с яликами 11,

то там мы наглядно показываем само это «золотое правило»

чередования чет-нечета в реальном кинематографическом воздействии.

На этом же примере сцены с яликами видно не только плетение числовых

элементов.

Там же прослежено и взаимодействие прямолинейного и округлого — как между

собою, так и в порядке движения самих мотивов внутри себя.

Однако самое главное, что следует иметь в виду во всех случаях,— это то, что

дело не столько в самом чередовании чет-нечета, сколько в том, что этим

путем дается ощущение как бывзаимного вхождения

друг в друга двух компонентов, принадлежащих к двум противоположным началам

явлений.

А это «вхождение их друг в друга», в свою очередь, есть

средство пластическим путем приближенно передать ощущение

самого процесса их перехода друг в друга, т. е. ощущение

основной динамики процесса становления, который складывается изперехода

противоположностей друг в друга.

В готовом монтаже этот переход от четных групп к нечетным

никогда и не воспринимается как голчок и чередование, но

действительно ощущается как переход одной числовой качественности

в другую.

253

Невольно вспоминаются

слова Марселя Гранэ, которыми онстарается

передать динамику соотношения числовых групп в томвиде, как оно имеет место в учении и восприятии китайца.

Возвращаясь, однако, к нашей проблеме о взаимосвязи чет-нечета, нас после всего сказанного уже не должен удивлять тотфакт, что в самом процессе монтажа, т. е. когда фактическистроишь монтаж — «монтируешь» — и подбираешь в этом процессе кусок к куску, никогда не думаешь о правилах числовойсмены, но все время исходишь из совершенно реального ощущения того, как два возникает в результате «раздвоения» единого;как три возникает из взаимодействия двух — «порождается» двумя; как единица возникает из «слияния» двух и т. д. и т. д.—т. е. совершенно в том виде, как об этом пишет Гранэ.

Иначе оно и быть не может.

Ибо в моменты непосредственно творческие неминуемо оперируешь мышлением образным и чувственным, т. е. как раз тем,которое является исчерпывающим и единственно доступным ребенку или взрослому человеку на стадии зари культурного развития человечества.

Именно эти черты откладываются в мировоззренческие системы отошедших в прошлое концепций древности, которые по существу своему не что иное, как закрепленные и канонизированные формулы живых ощущений ранних форм еще не логического, но чувственного и образного освоения мира.

И когда сам оперируешь в творческой работе образным мышлением, поражаешься «перекличке» того, что делаешь, с чертами учений древности или этапами развития подрастающего ребенка!

И наоборот: когда листаешь что-либо вроде «Словаря китайской символики и художественных мотивов» (C.A.S. Williams,

1932) со схемами раздвоения первичного принципа ТАО на начала Инь и Ян, или о Инь и Ян, которые, соединяясь, порождают явления природы,—

или читаешь у Вернера в «Психологии развития» H. Werner, 1925) описание о том, как из первичного единого глиссандо детского напева

возникает двухтонный мотив первой мелодии, — невольно вспоминаешь себя за монтажным столом в тот момент, когда ритмический творческий импульс, добиваясь плавного расширения эмоции куска, заставляет ставить после куска нечетного строя,

куска с одним лицом или одной фигурой — кусок, числом фигур

принадлежащий к четному строю,— кусок, в который как бы

«раздваивается» предыдущий кусок.

А потом с экрана ответно так и звучит это пульсирующее

расширение эмоционального хода, как звучало оно в почти физической необходимости, -именно так чередуясь, разместить куски

в определенном месте внутри определенной монтажной секвенции. И в живой игре экранной композиции действительно: двародится как раздвоение единого; три — как материализующаясяось внутри пары и т. д. и т. д.

254

Здесь — и из пластических искусств только здесь — на кино— до конца материализуется сама динамическая основа принципа чет-нечета — его «душа», состоящая в переходе друг в другаи в слиянии друг с другом.

Другие искусства, лишенные таких богатых возможностей,вторят этим закономерностям, однако с такою же принципиальной последовательностью.

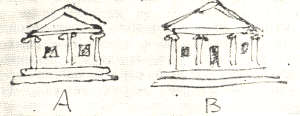

При этом в архитектуре, например, особенно любопытно отметить то обстоятельство, что деление на четное и нечетное оченьчасто «канонически» связывается с определенными архитектурными элементами.

Так, например, на «благообразном» фасаде полагается четное количество колонн, а нечетное количество отводится под окна,двери, ниши и т. д.

Тип размещения: А — считается недопустимым, а аккредитована схема В.

Это очень глубоко вкоренившаяся эстетическая потребность.

Здесь, конечно, есть известные «рациональные» предпосылки изобласти истории, но даже не обращаясь к таковым, такое размещение уже само по себе почему-то нам кажется и вне всякихобоснований — органически закономерным!

Это чувство в нас настолько сильно, что даже в тех случаях,когда естественная логика вполне последовательно диктует целесообразность четного количества отверстий-дверей в системе«вход-выход» с одним столбом посередине, мы часто эстетическиочень неохотно «принимаем» такое построение. При этом вовсевсе равно — будет ли это фасад входа-выхода метро на Лубянской площади (архитектор Колли)

12 или овеянная всем пиететом древности Римская арка, своими двумя пролетами, по-видимому,вполне разумно регулировавшая движение двух людских потоковвовнутрь города и из него.

Такую же «неприязнь» вызывают и центральные столбы в середине порталов готических соборов. «Смягчает» здесь дело раз-

255

ве то обстоятельству, что столбы эти между правой и левойдверью — обычно очень тонкой скульптурной работы — воспринимаются чем-то вроде материализировавшейся линии встречидвух створок одной двери!

Но так или иначе, само это чувство сидит в нас настолькокрепко, что, например, Хогарт в своей серии картин (а в дальнейшем — гравюр) «Модный брак» *, чтобы символизировать(в первой картине серии) неблагополучное будущее заключаемого брака,— помещает за окном постройку отвратительного и нелепого здания.

И нелепое здание это имеет на фасаде своем — три колонны!

Дальнейшие картины серии нам раскрывают действительнопечальную картину этого брака, заключенного между сыном разоренного аристократа и дочкой «денежного мешка».

По первому листу еще неизвестно, что в этом браке будутучаствовать трое: муж, жена и любовник.Но «эстетический шок» от неблагополучного фасада постройкиза окном — шок от трех опор там, где, по существующим представлениям, полагалось бы две,— уже дает как бы психологический

«форшлаг» — «предощущение» к тому, что разовьетсядальше.

Уж не потому ли именно «Балом трех колонн»

(«Bal des Trois Colonnes») названо одно из самых гибельных для «семейного счастья» увеселительных заведений довоенного Парижа

на пресловутой Рю-де-Лапп в районе Бастилии — Рю-де-Лапп,

всем нам памятной по роману Виктора Гюго («Отверженные» ).

Но вопрос пульсации между четным и нечетным началамиеще глубже и шире.

И разве не так же единица всякого намерения вообще переходит в процессе осуществления в двучлен «отрицания отрицания»! Что пластически рисуется переходом процесса из двухточечной схемы в трехточечную}

Именно не в «логическую» пару:

исходная точка и точка цели;

а динамическую триаду: точка намерения, точка его отрицания и снятие ее новым отрицанием на путях к точке осуществления?

Ужасно с виду мудреный и в словесном изложении, казалосьбы, «заумный» процесс не только естественен, как первое требование в построениях искусства, но просто необходим и неизбежен, когда имеешь дело с реальным процессом действия, например трудового. Удар молота по наковальне физически невозможенбез предварительного замаха, т. е. [движения] в сторону от наковальни, прыжок через препятствие невозможен без отбега от негодля разгона и т. д.

--------------

* «Marriage à la Mode».

256

Совершенно так же невозможен на сцене уход через дверь,

если не было сделано хотя бы предварительное минимальное

движение от нее.

Это обязательно для каждого действия па сцене — иначе действие не прочтется зрительским восприятием, совершенно так же,

как невозможно зрителю уловить во всей полноте всесокрушающее фортиссимо, если ему не предшествовал оборот «в противоположную сторону громкости» — в тишину.

Это такой же органический базисный закон свершения явлений, как и ряд других, которых мы касались выше

13.

И примечательно, что эта закономерность тоже уловлена Востоком, который и ее возвел в обязательный композиционный канон еще по одной отрасли художественной деятельности — в

правила композиции мельчайшего микроэлемента пейзажа —

в композицию цветов и ветвей в подвесных и настольных вазах

в искусстве сочетать растения и цветы.

При этом распространяется оно не только на срезанные цветы и ветви, но даже и на подрезку свободно растущих растений.

Позволю себе по этому поводу прямо процитировать Мюнстерберга:

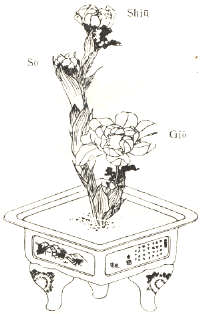

«Простейшая композиция состоит из деления на три. На рисунке изображены не срезанные ветви, а целое растение. Мы

прежде всего видим, что удалены все ненужные листья и цветки,

с тем чтобы простейшими средствами — тремя цветками па разной

высоте — добиться желаемого трезвучья. Мы здесь имеем символ

Солнца, Человека и Земли *. Как правило, высота среднего цветка равна половине высшего, а высота нижнего — половине среднего; на рисунке это соотношение выдержано не целиком, ибо в

цветущем растении соблюсти подобное взаимоотношение труднее,

чем в срезанных ножницами ветках и цветах...»

------------------

* Я думаю, что «космическая аналогия» с Солнцем, Человеком и Землей вряд ли имеет здесь исходное или принципиальное значение. Думаю,

что здесь скорее последующее «философское» обоснование для явления,

«в себе» достаточно убедительного и без этого. Знаем же мы, например,

и такие случаи, когда в целях повсеместного закрепления возводятся даже

на стадию религиозного обряда самые простые нормы... гигиены (обрезание

у иудеев, омовения у мусульман и т. д.).

257

Каждая из высот имеет свое соответственное обозначение —

средняя называется «Со» (So), верхняя — «Шиу» (Shiu), нижняя— «Жио» (Gio).

Такое же взаимное размещение имеет место и в композиции

висячих растений.

На этом же рисунке показаны и случаи более сложной композиции — из семи веток. Здесь вклинивающиеся ветки следуют

тому же общему правилу. Вообще же количество веток не должно быть меньше трех и не должно превышать семи.

Рис. <...> показывает еще [четыре] образца разных растений

и цветов, расположенных в вазах согласно все тому же канону.

Рисунки взяты из книги Стюарта Дика, который, к сожалению, их не

комментирует и не указывает японского источника, откуда взяты

иллюстрации.

Во всех случаях мы видим строжайшее соблюдение формулы:

средний — высший — низший

или

низший — высший — средний

но никогда

низший — средний — высший

Другими словами, всегда сплетение и никогда — простую числовую последовательность размеров!

Интересно отметить, что совершенно так же в известных случаях компонует и Пушкин.

Цитирую по статье «Вертикальный монтаж» (III)!

«Так же строит дело в некоторых случаях и Пушкин. Он дает

три детали убиваемых в бою с печенегами („Руслан и Людмила") : один поражен стрелой, другой булавою, а третий раздавлен

конем.

Последовательность: стрела, булава, конь — соответствовала

бы прямому нарастанию.

Пушкин поступает иначе. Он располагает „массивность" удара не по простой восходящей линии, но с „отходом" в среднем

звене:

не: стрела — булава — конь,

а: булава — стрела — конь.

...Тот опрокинут булавою;

Тот легкой поражен стрелою;

Другой, придавленный щитом,

Растоптан бешеным конем...

(„Руслан и Людмила")...» 14.

РАЗДВОЕНИЕ ЕДИНОГО15

В предыдущей статье мы мимоходом задели понятие мужского

и женского начала — Ян и Инь, определяющих, согласно китайской философии, динамику Вселенной и ритмическую смену фаз

во всех ее явлениях.

Там мы указывали, что эта концепция лежит в основе композиционных канонов строгой системой правил, предписывающих

то, как строить, например, картины.

258

Откуда, однако, исторически слагалось подобное представление, которое, как видим, пронизывает с такой строгостью все области деятельности человека и его представления о мире?

Это раздвоение единого. Это стремление к воссоединению. Это

воссоединение через взаимное проникновение обоих начал.

До чорта смахивает на историю первичного андрогина, рассеченного на два начала, мужское и женское, как об этом рассказывается в известной Платоновской басне

16.

Но самое интересное в этой басне Платона то, что она, по-видимому, заимствована им из... китайских первоисточников.

Так по крайней мере думает — и, вероятно, не без основания — Пеладан.

Он приводит не только это соображение, но и гравюру из древнего китайского словаря о сотворении мужчины и женщины — из словаря, который «должен

был знать Платон, когда этот древний словарь был переведен на

греческий язык, и с которым мог ознакомиться Моисей в Египте».

Где-то в основе системы Ян и Инь, как и в основе концепции

этих мифов о сотворении первых людей путем раздвоения, вероятно, маячат биологические предпосылки достаточно сейчас известного исторического формирования полов.

Но для того чтобы такая глухая предпосылка «предвоспоминания» о каких-то ранних фазах бытия могла бы питать образное

представление в сознании, одного этого элемента мало. Для того

чтобы эта «предпосылка» могла бы стать прообразом какой-то системы представлений, она должна получить соответствующее

«подкрепление» через отражение в сознании социальных предпосылок, социального института, в котором могла бы прощупаться

подобная же динамическая картина. Я думаю, что это имеет место

всегда. В искусстве — безусловно для разрастания внутреннего

мотива *.

Так, например, испокон веков все развивалось диалектически.

И диалектически жил и функционировал внутренний мир человека. Однако в диалектический метод она в сознании могла отложиться лишь тогда, когда классовая стадия развития и борьбы

обострились до той наглядности, что диалектическая закономерность социального процесса становится зримой и ощутимой. Тогда родится истинная диалектика, отражающая подлинную картину мира извне, в отличие от «интроспективной», вывернутой наизнанку, идеалистической диалектики — сколка с внутреннего

процесса, без опоры в стадии развившейся досюда социальной

(Гегель).

И понятия Ян и Инь потому так крепко укореняются в философской системе китайцев, что они на самых же первых порах глубоко связаны с представлениями трудовыми и социальными. Эти элементы на подобной доклассовой стадии общества не

--------------------

* См. статью об Эль Греко 17.

259

знают еще иных разделений в труде, кроме естественно-биологических разделений. И, таким образом, первые же биологические

впечатления неразрывны с картиной трудовой деятельности и социальных отношений, которые тут же проецируются на всю Вселенную как прообраз той картины ее устройства и распорядка,

какими себе рисует их раннее сознание...

У Марселя Гранэ («La Pensèe

Chinoise». Р., 1934) читаем:

...В старом Китае мужчины и женщины противостояли друг другу, подобно двум конкурирующим корпорациям. Земледельцы и ткачихи составляли группы, которые превращались в соперников, но одновременно и объединялись благодаря различию в образе жизни, в интересах, в богатстве и склонностях. Эти взаимодополняющие группы разделялись по труду, распределяя

между собой, различную работу, а также время и место, где она должна была

производиться. Каждая группа жила согласно собственной формуле, и социальная жизнь возникала от взаимодействия этих двух формул.

Ткачихи никогда не покидали своей деревни и использовали зиму для

подготовки тканей из конопли на следующий сезон.

Для мужчин зима была мертвым сезоном. Они отдыхали перед работой в

полях.

Инь и Ян одинаково чередовались за работой: деятельность первого проявлялась зимой, второго — в теплое время года.

Мужчины и женщины, попеременно обогащавшиеся от своего труда,

встречались в начале и в конце зимы. Эти встречи оказывались поводом для

ярмарок (houli) и свиданий (ki), во время которых каждая корпорация-

ткачихи весной, земледельцы осенью — попеременно выдвигалась на пeрвый план.

По мнению ученых, Инь и Ян назначали свидания и собирались также и в периоды равноденствий, до того, как начнется царствование одного и кончится царствование другого...

...Ученые утверждают, что во время холодного времени года Ян обречен жить в подземном пристанище, со всех сторон обложенный Инь. Есть

основания считать, что общий дом, в котором мужчины собирались во время мертвого сезона, был чем-то вроде подвала, расположенного посреди селения и окруженного индивидуальными жилищами: эти последние в период

складывания деревенской жизни принадлежали женщинам.

Вновь становясь земледельцами, мужчины, восстановившие свою силу,

шли трудиться на солнце в открытое поле. Ткачихи же, напротив, работали

лишь в темных местах: с того момента, как они начинали ткать праздничные одежды, они должны избегать солнца. Оба пола подчинялись противоположной дисциплине. Их сферами соответственно были интерьер (nei)

и экстерьер (wai); они же являются и соответствующими сферами Инь и Ян,

тени и света... (с. 139—141) 18.

Так основные черты противопоставления Инь и Ян определялись первобытно-трудовыми чертами, которые на этой стадии

группировались по половой принадлежности трудящихся.

Образ же встречи Инь и Ян, их соединения, попеременного

превосходства одного над другим, явился отражением тех коллективных празднеств, которые совместно проводили, в обычное время отъединенные, коллективы земледельцев и коллективы ткачих.

Это же было два раза в год и праздниками любви.

Так или иначе, каково бы ни было происхождение самого образа, легшего в основу философской концепции китайцев, она

вошла в жизнь настолько строго, что ей подчинены не только

пластическая композиция картин или обстоятельнейшим образом

260

разработанная система музыки, но даже — в древности — такие

государственные институты, как престолонаследие. И оно производится по тому же принципу ритмического «перекатыванья»

(roulement), как его называет тот же Гранэ, описывая его в другой книге.

Царю наследовал не сын, а министр. Причем министром был

член семьи по женской линии. И функция его при жизни царя

была не исполнительская, а как бы корректирующе-ограничивающая. К старости министр «смещал» царя, занимал его место.

И в свою очередь, смещался подросшим сыном царя — продолжателем мужской линии. При сыне возникал новый министр из

женской линии и т. д. Так достигалось и здесь взаимодействие

принципов Инь и Ян, как в смене, так и в противопоставленном

взаимодействии.

* * *

Вообще надо отметить, что подобие китайской классификации

явлений по принципам Инь и Ян гораздо более распространено,

чем может показаться на первый взгляд: делят же все европейские языки словесные обозначения явлений природы на мужские,.

женские и даже средние!

И если это здесь уже не связано с актуальными мировоззренческими началами, то, переходя к эстетике, мы видим, что там

эти положения продолжают сохраняться во всей нерушимости

строгих канонов, по-своему достойных китайского ригоризма.

Но сперва приведем пережиточный курьез из области того,

как европейский аналог Инь и Ян — в виде эманации женского

и мужского начала — может служить предметом забот и беспокойства вплоть до середины XIX в.!

Случай этот не мог не прийти к нам из Англии, где можно

найти столько курьезов, связанных с консерватизмом!

В 1863 г. одна английская лэди написала книгу об этикете

(Lady Gouch. Etiquette. L., 1863). На странице 80 читаем:

«...Образцовая хозяйка дома должна внимательно следить за

тем, чтобы произведения авторов мужского и женского пола были

бы строго разъединены на ее книжных полках. Близость подобных книг друг к другу, за исключением случая, когда авторы их

оказываются мужем и женой, ни в коем случае недопустима!..»

Забавно?!

Но приводит же журнал

«Vu» от 26 января 1936 г. (!!!)слова одного из представителей лондонского высшего света:

«...Я знаю некоторых лондонских дам, которые одевают юбочки на ножки роялей, с тем чтобы ножки эти не казались обнаженными...» (вспомним штанишки английских девочек середины XIX в., торчащие из-под юбочек и закрывающие их ножки

донизу!).

Однако обратимся вкратце к области эстетики, где все это

имеет место совершенно вне всяких курьезов.

Я имею в виду поэзию с ее до сих пор сохранившейся классификацией рифм по признаку мужских и женских.

261

Мы бегло отметим лишь то, что непосредственно перекликается с китайцами.

В книге Жирмунского читаем («Рифма, ее история и теория», 1923, с. 23):

«...По характеру стихотворных окончаний мы различаем рифмы мужские, женские и дактилические. Например, ночь: прочь,

правил: ставил, поверьями: перьями...»

Итак: мужские и женские.

Мужские: односложные — нечетные,

женские: двусложные — четные.

В полном соответствии с китайским начертанием:

Ян: М. (Ночь)

Инь: Ж. (Правил).

«...Наиболее обычны в русской поэзии мужские и женские

рифмы. Чередование окончаний обоих типов является существенным фактором строфической композиции...»

Итак, композиция держится на чередовании мужских и женских рифм, т. е. на взаимном проникновении комплексов мужских

и женских.

«...Благодаря закону чередования отчетливее обозначается членение строфы на периоды: например, в четырехстопном ямбе чередуются ритмические ряды в 8 и 9 слогов и только группа в

9+8=17 слогов (период) является в точном смысле единицей

повторности».

Таким образом, единым целым считается соединение одной

«мужской» строки и одной «женской» (считая как по окончанию,

так и по четному и нечетному количеству слогов — 8 и 9).

«...Чередование окончаний особенно строго соблюдается в канонических строфах: в сонете, октаве, терциях, в двустишиях шестистопного ямба (т. н. русский ,,александрийский стих"); в классических октавах одна строфа начинается с женского окончания,

другая — с мужского (ср. у Пушкина, например, „Осень"); в александрийском стихе по французскому образцу чередуются двустишия с женским и мужским окончанием...» и т. д.

Т. е. самый характер сплетения допускает самые разнообразные сочетания.

«...Закон чередования окончаний был установлен во французской поэзии в эпоху Ронсара (XVI в.). Отсюда проник к нам и

самый термин (немое е как признак женского рода: sourd -

sourde. До самого последнего времени этот закон считается во

французском стихе обязательным...» и т. д. и т. д.

Как видим, самый принцип чередования свойственен не только нашему стихосложению. А что еще более интересно — это то,

что в еще более раннее время женская рифма была связана с женским родом самих рифмующихся слов. Т. е. еще более близко к

основоположному принципу разделения! *.

---------------------------

* К месту вспомним еще Пушкина:

«...Ну, женские и мужеские слоги!

Благословясь, попробуем: слушай!

Равняйтеся, вытягивайте ноги

И по три в ряд в октаву заезжай!

(„Домик в Коломне", IV)

...Как весело стихи свои вести

Под цифрами, в порядке, строй за строем,

Не позволять им в сторону брести,

Как войску, в пух рассыпанному боем».

(Там же, V)

262

Как видим, снова подтверждается указанное нами выше положение, что в принципах китайского мировоззрения и учения сохранились в нетронутом виде все те черты, которые в поступа-ельном движении прогрессивно преодолевались западными культурами, где они могут быть сейчас обнаружены лишь в примерах

пережиточных или в основных принципах эстетики, ибо законы

формы опираются на то же самое чувственное мышление, которое

у китайцев управляет и законами логики, и законами мышления

вообще!

Вообще же говоря, пережитки разделения явлений мира по

признакам мужского и женского начала сидят очень плотно не

только в представлении Викторианской лэди или в учебниках

поэзии.

Даже в преодоленном виде эта концепция продолжает действовать — правда, в этом случае уже не в формах метафизических учений, а чаще иронически — в смешных рассказах.

Но эти рассказы потому-то и смешны, что нашему сознанию

еще «по памяти» вполне доступны подобные представления, хотя

они уже перестали определять наши понятия!

Так нас неизменно смешит рассказ о маленьком мальчике, который удивляется тому, что мужской и дамский велосипед,— простоявши рядом ночь,— к утру не произвели на свет маленького

детского трехколесного велосипедика.

И неизбежно веселит нас рассказ Джона Стейнбека о старике

Уинке Мэнли («Гроздья гнева», IV):

...Кэйси сказал:

— Отсюда до старого Тома не больше мили. По-моему, еще два подъема,

а за третьим и ваш дом будет.

— Правильно,— сказал Джоуд.— Если только его не украли, как в свое

время отец украл.

— Дом украл?

— Ну, да. Приволокли его мили за полторы отсюда. Хозяева, те, что там

жили, переехали в другое место. Дед, отед и Ной, мой брат, хотели весь

дом перетащить, да за один раз не удалось. Только половиной и завладели.

Поэтому он у нас и чудной такой с одного боку. Они его распилили на двечасти, впрягли двенадцать лошадей и пару мулов и одну половину приволокли на наш участок. Хотели было за второй вернуться, чтобы опять ее к.

первой пристроить, да Уинк Мэнли их опередил, явился туда со своим

ребятами и спер, что осталось. Отец с дедом первое время из себя выходили, а потом как-то выпили вместе с Уинком, и ну хохотать!

Уинк говорит,.его дому время приспело, приводите, говорит, ваш, случим их, может, нужников нам наплодят.

Уинк, когда выпьет, замечательный старик...19.

263

Отсюда, по существу, можно было бы двигаться обратно к на-

яыей основной теме.Однако надо сделать еще несколько замечаний с целью развеять возможное неприятное ощущение, которое всегда сопутствует тем случаям, когда акцентируются «мужские» и «женские»начала при разборах и рассмотрениях разного рода явлений.Они неминуемо звучат с известным привкусом... Отто Вейнингера

20 или Фрейда.

Когда же дело выходит за пределы биологических «аналогий»и примат биологических и сексуальных явлений начинает рассматриваться как фактически «определяющий» строй представлений и человеческих поступков — это становится для нас не тольконеприятным, но и просто неприемлемым.

Мы привыкли видеть в качестве предпосылки для любых надстроечных явлений всегда и во всем — предпосылку социальную.

Каково же положение с китайцами?Повинны ли они сами в том, что выстраивают свои концепциии классификации из основ биологического разделения человеческой особи па мужское и женское начало?

Повинны ли истолкования этих классификаций в том, что иони, игнорируя начало социальное, целиком вторят тому же принципу основ?

Европейских истолкователей я в этом отношении не взял быпод защиту. И это потому, что, собственно, от их толкований вможет создаться отмечаемый мною привкус.

Что же касается самих китайцев, то они, по-моему, никак

не повинны в этом деле.И это в силу все того же консерватизма, которым отличаетсястрой представлений китайца.Одною из наиболее характерных черт этих представлений является отсутствие дифференциации.Многие представления у китайцев остались в той форме, какую они принимали в условиях первобытного социального строя. И недифференцированностъ представлений — отражавшая этап неотчетливой дифференцированности общественного строя — целиком относится сюда.

Об этом этапе развития человеческого общества пишет Энгельс:

«...Величие родового строя, но вместе с тем и его ограниченность проявляются в том, что здесь нет места для господства

порабощения. Внутри родового строя не существует еще никакого различия между правами и обязанностями: для индейца не сушествует вопроса, является ли участие в общественных делах, кровная месть или уплата выкупа за нее правом или обязанностью; такой вопрос показался бы ему столь же нелепым, как вопрос, является ли еда, сон, охота — правом или обязанностью? Точно так же невозможно расслоение племени и рода на различные классы...» («Происхождение семьи, частной собственности и государства»)

21.

264

То же самое происходит на этой стадии и с разделением труда.

«...Разделение труда — чисто естественного происхождения;оно существует только между полами. Мужчина воюет, ходит наохоту и рыбную ловлю, добывает продукты питания в сыромвиде и изготовляет необходимые для этого орудия. Женщина работает по дому и занята приготовлением пищи и одежды — варит,ткет, шьет. Каждый из них — хозяин в своей области: мужчина—в лесу, женщина — в доме...»

Уже этим соображением с элемента полов снимается исключительный примат биологии: половое разделение есть одновременно разделение по признакам участия в общественном труде.

Но классики марксизма идут в этом отношении дальше: трудовое представление они распространяют и на самую первоначальную форму производительности—на первейший вид производства — на производство себе подобных.

«В одной старой ненапечатанной рукописи 1846 года, принадлежащей Марксу и мне, я нахожу следующее:„Первое разделение труда было между мужчиной и женщинойдля производства детей"...»

22.

Таким образом, трудовое представление охватывает собой доконца и представления биологические.Очень быстро, однако, наступает крушение первоначальнойнедифференцированности и для того социального порядка, который определял собою недифференцированность представлений.Энгельс выводит и эти первые социальные росткиборьбыклассов отсюда же — из этой же «клеточной формы цивилизованного общества» — из семьи:«...первая проявляющаяся в истории противоположностьклассов совпадает с развитием антагонизма между мужем и женой при единобрачии, и первое классовое угнетение совпадает спорабощением женского пола мужским...»

Равноправное хозяйствование и здесь замещается угнетением:наступает дифференциация и [возникают] зачатки классовогорасслоения и борьбы уже в первобытном обществе в целом. ;Такое расслоение порождает предпосылки к дифференциациии в области сознания.Подобно самому обществу, и представления, отражающие егобытие, разделяются, расчленяются—дифференцируются.

Надо думать, что в силу каких-либо особых исторических факторов этот процесс в условиях древнего Китая происходил, вероятно, особенно медленно и длительно. Иначе трудно себе представить, почему тип представлений, связанных с формами мышления родового строя, так глубоко и несокрушимо задерживаетсяв концепциях китайца еще и надолго после того, как видоизменился породивший их социальный строй.

Концепции эти держатся в сознании так крепко, что в большой степени продолжают доминировать над кругом представлений и норм, которые определяются последующим ходом исторического развития.

265

Нормы прошлого и традиция, идущая от древних времен,оказываются более действенными, чем то, что порождается живыми формами развивающейся действительности.Образным символом кажется здесь культ предков и умерших,который так пышно цветет в Китае.Вот где в буквальном смысле слова — «мертвые повелевают»,как выражается по другому поводу Бласко Ибаньес.Конечно, отнюдь не только Китай в громадной степени определяется в своем настоящем еще и нормами прошлого.Никто, пожалуй, так рельефно не обрисовал этого, как тот жеИбаньес:

Живые никогда не бывают одни: всюду их окружают мертвецы, и таккак мертвых больше, несравненно больше, то они подавляют существованиесвоею численностью и тяжестью времени. Нет, мертвые не уходят, как гласит поговорка. Мертвые остаются неподвижно на рубеже жизни, подстерегая новые поколения и давая им почувствовать власть прошлого в формемучительных душевных страданий каждый раз, когда они пытаются уклониться с дороги. Какая тирания! Какое безграничное мучение! Бесполезнозакрывать глаза или усыплять память. Они встречаются повсюду: они зарождают все пути