|

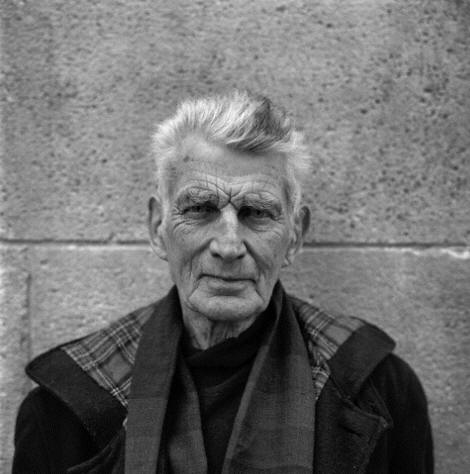

Сэмюэль Беккет

На следующих страницах:

О. Буренина.

Что такое абсурд, или по следам Мартина Эсслина

М. Эсслин

Сэмюэль Беккет. В поисках себя

Эсслин М. Театр абсурда. Пер. с англ. Г. Коваленко. - СПб.:

Балтийские сезоны, 2010, с. 31-94

Сэмюэль Беккет, 1986

Мерфи, герой раннего одноименного романа Сэмюэля Беккета, в завещании

высказывает пожелание, чтобы наследники и душеприказчики «положили его прах в

бумажный мешок и отправили в Abbey Theatre, Нижняя Эбби стрит, Дублин... место,

называемое благороднейшим лордом Честерфилдом пристанищем для отравления нужды,

где протекли счастливейшие часы их жизни, и поставить мешок с его прахом справа

от оркестровой ямы... и дёрнуть цепочку и спустить воду, по возможности, во

время спектакля»1. Этот символический акт поистине в непочтительном духе антитеатра, но это и упоминание о месте, где автор «В ожидании Годо» получил

первые впечатления о драматургии, которую он отверг, назвав «гротескным

заблуждением реализма — скверным изложением, однолинейным и примитивным,

низкопробной пошлостью, свойственной нравоучительной литературе» 2.

Сэмюэль Беккет родился в Дублине в семье землемера в 1906 году. Как и Шоу,

Уайльд и Йейтс, он учился в протестантской ирландской средней школе и, хотя

позже он стал атеистом, тем не менее, получил почти квакерское воспитание 3, как

однажды он сам высказался. Можно предположить, что интерес Беккета к проблемам

бытия и самоидентификации начался с неизбежных и вечных, свойственных

англо-ирландцу поисков ответа на вопрос: «Кто я?». Возможно, в этом и есть доля

истины, но это далеко от абсолютного объяснения глубокого

31

экзистенциального страдания, лейтмотива творчества Беккета, порождённого скорее

чертами его личности, чем обусловленного социально.

Четырнадцати лет Беккета отправили в одну из традиционных закрытых

англо-ирландских школ, Portora Royal School в Эннискилене в графстве Фермана.

Школа была основана королём Яковом Первым, в ней учился и Оскар Уайльд.

Творчество Беккета отражает его постоянные терзания и ранимость. О нём

рассказывали, что «с самого рождения он хранил кошмарное воспоминание о

материнской утробе»4. Тем не менее, он был популярен в школе, блестяще учился и

превосходно играл в крикет, был полузащитником в регби.

В 1923 году он оканчивает школу и поступает в Trinity College в Дублине, где

изучает французский и итальянский языки. В 1927 году Беккет получает степень

бакалавра искусств. Академические успехи Беккета позволили университету

выставить его кандидатом для традиционного обмена лекторами со знаменитой

парижской Ecole Normale. После недолгой преподавательской деятельности в

Белфасте осенью 1928 года он отправился на два года в Париж лектором английского

языка в Ecole Normale Superieure. Так началось его срастание с Парижем,

длившееся всю жизнь. Здесь состоялась его встреча с Джеймсом Джойсом, и он

вскоре вошёл в его круг. В двадцать три года написал блистательное вступительное

эссе к странной книге под названием «Оur Ехаmination round his Factification

for Incamination of Work in Progress))*, представляющей сборник статей,

написанных двенадцатью апостолами, — апология и комментарий к magnum opus

мастера, ещё не имеющего названия.

-------------------------------

* Приблизительный смысл названия таков: «Наши изыскания вокруг его

незавершенного творения». Речь идёт о работе Джойса над «Улиссом».

32

Статья Беккета «Данте... Бруно... Вико... Джойс» завершалась пылким утверждением:

художник обязан выражать всю совокупность и сложность своего опыта. Художнику

нет дела до лености публики, не желающей обременять свой разум: «Эта книга так

именно и написана — страница за страницей. И если вы не понимаете этого, леди и

джентльмены, то потому, что вы деградировали. Вас не устраивает, если форма явно

оторвана от того содержания, которое вы в состоянии постигнуть, не давая себе

труда читать иное. Это быстрое снимание и поглощение скудных сливок смысла

возможно благодаря тому, что я могу назвать беспрерывным процессом

интеллектуального рабства. Форма, непостоянный и независимый феномен, может

обладать более высокой функцией, нежели стимул для трети или четверти условного

рефлекса, распускающего слюни понимания»5.

Это кредо, которого Беккет неукоснительно и бескомпромиссно, почти с пугающей

чистотой придерживался в творчестве.

В письме к Харриет Шоу-Уивер от 28 мая 1929 года 6 Джойс пишет о намерении

опубликовать эссе Беккета в «Итальянском ревю». В этом же письме он упоминает о

пикнике, задуманном Адриеной Монье в честь двадцать пятой годовщины Блумова дня.

Завтрак «Улисс» состоялся 27 июня 1929 года в отеле «Леопольд», недалеко от

Версаля. Из биографии Джойса, написанной Ричардом Эллманном, известно, что

Беккет был приглашен на этот завтрак, на котором присутствовали Поль Валери,

Жюль Ромен, Леон-Поль Фарг, Филипп Супо и множество известных людей. На обратном

пути Беккет привел в ярость Поля Валери и Адриену Монье, то и дело прося Джойса

остановить автобус, чтобы выпить ещё в придорожных кафе.

В своё первое пребывание в Париже Беккет обратил на себя внимание как поэт,

получив литературную пре-

33

мию, — десять фунтов за лучшее стихотворение на тему времени в конкурсе,

организованном Нэнси Кунар под председательством её и Ричарда Олдингтона. В

стихотворении Беккета с пикантным названием «Блу-доскоп» философ Декарт

размышляет о времени, куриных яйцах, эфемерности. Маленькая книжка,

опубликованная парижским издательством Hours Press первым тиражом в сто

экземпляров с автографом автора, продавалась по пять шиллингов за книгу; двести

экземпляров без авторского автографа стоили по шиллингу. В обоих тиражах

сообщалось, что книге присуждена премия и это первая опубликованная книга

мистера Сэмюэля Беккета. Книги с автографом Беккета стали достоянием

коллекционеров.

Для своего нового друга Джеймса Джойса Беккет предпринял авантюрную попытку

перевести на французский язык «Анну Ливию Плюрабель», фрагмент из «Work in

Progress». Но от этого предприятия, в котором ему помогал Альфред Перо, Беккету

пришлось отказаться. Оно было доведено до конца Джойсом, Супо и другими в 1930

году, когда Джойс вернулся в Дублин и занял должность ассистента профессора

романских языков в Trinity College.

Беккету исполнилось двадцать четыре года, и, казалось, он начал основательную

блестящую академическую и литературную карьеру. Он получил степень магистра

искусств. Его исследование о Прусте, заказанное лондонским издательством и

написанное ещё в Париже, вышло в 1931 году. Это проникновенная интерпретация

эпопеи Пруста, исследование о времени и предвестие многих тем его будущих

произведений — невозможности полного обладания в любви, иллюзии дружбы: «...если

любовь ...порождение печали, то дружба — порождение малодушия; и если

недостижимо ни то, ни

34

другое из-за недоступности (изоляции) всего, что не исходит от ума, то

банкротство в обладании, по крайней мере, благородно, ибо оно трагично; попытка

коммуникации в дружбе невозможна; она вызывает в памяти вульгарность обезьяны и

отвратительно комична подобно сумасшедшему, разговаривающему с мебелью»7.

Поэтому для художника «возможно только духовное развитие в глубину до известной

степени. Художественная цель не экспансия, но ограничение. Искусство — апофеоз

одиночества. Коммуникация невозможна, потому что не существует способов для её

воплощения»8. Излагая идеи Пруста, Беккет подчеркивает, что эта небольшая книга

написана им по заказу и отнюдь не потому, что он чувствует родство с Прустом.

Тем не менее, Беккет вложил в книгу многие свои мысли и чувства.

Привычка и рутина подобны раковой опухоли эпохи, социальные связи — чистая

иллюзия, поэтому жизнь художника требует одиночества. Ежедневные лекции в

университете стали непереносимы. Четырёх семестров в Trinity College ему

оказалось достаточно. Он отказался от дальнейшей карьеры и освободился от рутины

и общественных обязанностей. Подобно Белакве, герою его рассказа из сборника «Больше

замахов, чем ударов», он, несмотря на лень, свойственную его натуре, «воплощал

последнюю фазу солипсизма... постоянно отодвигая лучшее, что он должен

сделать»9. У Беккета начались годы странствий. Он писал стихи и рассказы,

перебивался случайными заработками, перебрался из Дублина через Лондон в Париж,

путешествовал по Франции и Германии. Отнюдь не случайное совпадение, что многие

его персонажи — одинокие бродяги и си. Действие рассказа «Больше замахов, чем

ударов» происходит в Дублине. В следующей его небольшой книге «Эхо скелетов и

другие стихотворения» упоминаются места от Дублина

35

(баржи Гиннесса у моста О'Коннелл) до Парижа (Американский бар на улице Моффетар)

и Лондона (громадный старый Британский музей, Кен Вуд и Тауэр Бридж). Дальнейшее

его пребывание в Лондоне отразится в первом романе «Мерфи» (1938) — Уорлд Энд на

окраине Челси, район рынка в Каледонии и Пентонвилль, Гауэр стрит.

Всякий раз, бывая в Париже, Беккет навещал Джойса. По словам Ричарда Эллманна, «Беккет,

как и Джойс, любил тишину: часто во время бесед они замолкали, объясняясь

знаками, погрузившись в печаль, — Беккет, главным образом, о судьбах мира, Джойс

— о самом себе. Джойс сидел в своей обычной позе, скрестив ноги, положив носок

ноги на подъём другой; Беккет, столь же высокий и худощавый, сидел в такой же

позе. Внезапно Джойс спросил: «Как мог такой идеалист, как Юм, писать историю?»

— Беккет ответил: «Он писал репрезентативную историю»10. Беккет читал Джойсу

фрагменты книги Фрица Мотнера «Критика языка», одну из первых работ, показавшую

неточность языка, как способа раскрытия и сообщения метафизических истин.

Однажды он откровенно признался: «Я никого не люблю, кроме своей семьи», —

произнеся это таким тоном, как будто говорил: «Я никого не люблю, в том числе и

свою семью»11. Раз или два Джойс, у которого было плохо со зрением, диктовал

Беккету куски из «Финнеганы воскресают». Это породило легенду, будто бы Беккет

был какое-то время секретарем Джойса. Но это не так. Если Джойс и держал

секретаря, то это был Поль Леон.

Ричард Эллманн рассказывает о любви несчастной дочери Джойса Лючии к Беккету.

Беккет иногда приглашал легко возбудимую и невротичную Лючию в рестораны и

театры. «Она потеряла самоконтроль, у неё недоставало сил скрывать свою любовь к

Беккету, и,

36

наконец, её чувство достигло такого накала, что Беккет сказал, что он приходит в

их дом к её отцу. Он понимал, что жесток, и позже рассказывал Пегги Гуггенхайм,

что он был мертвец, у него не было никаких человеческих чувств, и он не мог

ответить на любовь Лючии»12.

Пегги Гуггенхайм, покровительница искусств и известный коллекционер современной

живописи, пишет в мемуарах, что была «без памяти влюблена» в Беккета несколькими

годами позже. Она пишет, что он был очаровательный молодой человек, временами

подверженный апатии, заставляющей его до полудня не покидать постель; с ним было

трудно общаться, потому что «он никогда не был особенно жизнерадостным, и у него

уходило много времени на выпивки, чтобы ожить»13. Как и Белаква иногда хотел «вернуться

навсегда в темноту утробы матери»14. И как пишет Пегги Гуггенхайм, «он сохранил

ужасное воспоминание о пребывании в материнской утробе. Он постоянно мучился

этим, переживал тяжёлые кризисы, чувствуя, что задыхается от этих воспоминаний.

Он часто говорил, что мы могли бы хорошо прожить один день, но если бы даже я

настояла на этом фатальном решении, он взял бы свои слова обратно»15.

В «Мерфи», опубликованном в 1938 году при помощи и поддержке Херберта Рида,

аналогичная ситуация складывалась между героем и его девушкой Селией, тщетно

пытавшейся устроить его на работу, чтобы они могли пожениться, но он ускользал

снова и снова.

Первая пьеса Беккета «Елевтерия» (свобода — греч.), написанная во Франции вскоре

после окончания войны, долго не публиковалась и не ставилась. Пьеса в трёх актах

повествовала о стремлении молодого человека не иметь семейных и общественных

обязательств. Сцена разделена на две половины. Справа пассивный герой лежит в

постели. Слева семья и друзья обсуждают его ситуацию, не обращаясь к нему.

Постепенно действие пе-

37

ремещается слева направо, и в итоге герой находит в себе силы сбросить все оковы

и освободиться от общества.

«Моллой» и «Элевтерия» — зеркало поисков Беккета свободы и права жить своей

жизнью. Он обрёл себя в Париже. В 1937 году купил квартиру на последнем этаже

доходного дома в районе Монпарнас, ставшую его пристанищем во время войны и в

послевоенные годы.

Примерно тогда с ним произошёл случай, который мог бы встретиться в его романах

или пьесах: на улице его пырнул ножом апаш, вымогавший у него деньги. Удар задел

лёгкое, и Беккета отправили в больницу. Выйдя из клиники, он отправился в тюрьму

к обидчику. Спросив апаша, зачем он это сделал, услышал в ответ: «Je ne sais

pas, Monsieur»*. Возможно, этот голос мы слышим «В ожидании Годо» и в «Моллое».

В сентябре 1939 года разразилась война. Беккет находился в Ирландии, навещая

овдовевшую мать. Он немедленно возвратился в Париж и резко осудил фашистский

режим Германии, ужасаясь зверствам и антисемитизму. Как и Джойс, он считал войну

бессмысленной и бесполезной. Беккет твёрдо стоял на антифашистской позиции. Он

был гражданином нейтральной Ирландии, но остался в оккупированном немцами Париже,

принял участие в движении Сопротивления, вёл опасную, полную риска жизнь

подпольщика.

Однажды в августе 1942 года, вернувшись домой, он нашёл записку, в которой

сообщалось, что несколько членов группы арестовано. Он покинул дом и обосновался

в неоккупированной зоне, нанявшись работником в крестьянскую семью в Воклюзе,

неподалёку от Авиньона. Воклюз упоминается во французской версии «В ожидании

Годо», когда Владимир спорит, уверяя,

------------------

*Я не знаю, мсье (фр.).

38

что Эстрагон знает деревню Воклюз. Они были в ней. Эстрагон же с пылом отрицает:

он вообще нигде не был, кроме места, где он находится сейчас, в Мёрдклюзе (Дерьмоклюзе).

В английской версии Воклюз переименован в Макон кантри, а Мёрдеклюз — в Кака

кантри.

Беккет не переставал писать, работая на ферме в Воклюзе. Он начал роман «Уотт».

Герой — одинокий, эксцентричный человек, в качестве слуги нашедший пристанище в

деревенском доме, который принадлежит странному и невидимому владельцу мистеру

Нотту, обладающему чертами таинственного Годо.

После освобождения Парижа в 1945 году Беккет возвращается туда на короткое время

перед поездкой в Ирландию, где он вступает добровольцем в Красный Крест. Во

Францию он вернулся осенью 1945 года; некоторое время работал переводчиком и

кладовщиком в госпитале Сен-Ло. Зимой он окончательно возвращается в Париж в

свою прежнюю квартиру, оставшуюся целой и невредимой.

Возвращение домой ознаменовалось началом самого продуктивного периода в жизни

Беккета. Мощный творческий порыв настолько овладел им, что за пять лет он

написал следовавшие одно за другим важнейшие произведения: «Элевтерию», «В

ожидании Годо», «Конец игры»; романы «Моллой», «Мэлон умирает», «Безымянный» и «Мерсье

и Камье», а также рассказы и фрагменты прозы «Никчемные тексты». Все эти

произведения написаны во Франции; некоторые из них создали Беккету репутацию

писателя, оказывающего влияние на эпоху.

И ещё один любопытный факт. Многие писатели обрели славу благодаря книгам,

написанным не на родном языке; но, как правило, к этому их вынуждали

обстоятельства. Изгнание, желание оборвать связи со своей страной по

политическим или идеологическим причи-

39

нам или же стремление добиться, чтобы их читал весь мир, и он, гражданин

маленькой страны, Румынии или Голландии, языками которых пользовалось малое

количество людей, мог бы влиять на мир. Эти причины вынуждали писать на чужом

языке. Но Беккет не был изгнанником в полном смысле этого слова, и его родной

язык стал универсальным языком XX века. Для создания своих шедевров Беккет

избрал французский, потому что ему была необходима дисциплина, которую требовало

использование чужого языка. Аспирант, писавший диссертацию о творчестве Беккета,

спросил его, почему он пишет на французском. Беккет ответил: «Рагсе qu'en

frangais с'est plus facile d'ecrire sans style»*.]

Иными словами, родной язык искушает писателя прибегать к виртуозному стилю ради

самого стиля; чужой язык позволяет достичь отточенного стиля, предельной ясности

и экономности, используя характерные для этого языка обороты.

Когда американский режиссёр Херберт Бло предположил, что, прибегая к

французскому, Беккет может что-то потерять в себе, «он согласился. Некоторые

черты в себе ему не нравятся, и французский язык дал право "ослабленного"

эффекта. Этот недостаток он счёл для себя необходимым, подобно тому, как

Бартлеби у Мелвилла предпочёл "не жить..."»17. Возможно также, что Беккет

стремился избежать аллюзий и воспоминаний, которые могли возникать, если бы он

писал по-английски. Тот факт, что в своих переводах на английский он в

совершенстве передавал дух, смысл и цель произведения, говорит о том, что его

предпочтение французского не просто отличительная черта, но проба сил и

соблюдение дисциплины, придающей экспрессию.

-------------------

* Потому что по-французски легче не соблюдать стиль.

40

Произведения, подобные беккетовским, рождённые на глубинных уровнях мышления и

исследующие самые тёмные источники страха, могут быть разрушены незначительными

намёками на изобилие слов или гладкость; подобные творения, — результат нелёгкой

борьбы со способом их выражения. Клод Мориак подчёркивает в эссе о Беккете, что

каждый «высказывающийся находится во власти логики языка и своей артикуляции.

Поэтому писатель, вступивший в борьбу с невозможностью выразить словами, должен

использовать всё свое искусство, чтобы вопреки его воле не высказать то, что

должно быть скрыто: неопределенное, противоречивое, непостижимое»18. Несомненно,

в большей степени опасность увлечься логикой языка таится в родном языке с его

бессознательным допуском неизбежных смыслов и ассоциаций. Обращаясь к

иностранному языку, Беккет тем самым страхует себя; в его произведениях

ощущается постоянная борьба, мощная схватка с духом языка. Поэтому радиопьесы и

несколько пьес для театра, которые он время от времени писал на английском, были

для него передышкой, отдыхом от тяжёлой борьбы со смыслом и языком. Написанному

на английском он придавал меньшее значение, чем созданному по-французски. Ему

слишком легко писалось на английском.

Французский перевод «Мерфи», появившийся в 1947 году, не привлёк большого

внимания. Но «Моллой», опубликованный в 1951 году, возбудил интерес. Подлинным

триумфом стала пьеса «В ожидании Годо», изданная в 1952 году; 5 января 1953 года

состоялась её премьера в небольшом Theatre de Babylone на бульваре Распай.

Теперь этого театра нет. Роже Блен, всегда находящийся на передовой линии

авангарда, осуществил постановку и сыграл Поццо. Вопреки ожиданиям этот

необычный трагифарс, в котором ничего не происходит и которым из-за его

несценичности пренебрегли многие

41

театры, стал величайшим достижением послевоенного театра. Спектакль прошёл

четыреста раз и позднее был поставлен в другом парижском театре. Пьеса

переведена более чем на двадцать языков и поставлена в Швеции, Швейцарии,

Финляндии, Италии, Мексике, Западной Германии, Англии, США и даже в Дублине. В

течение пяти лет спектакль в Париже посмотрело более миллиона зрителей, что

удивительно для столь загадочной, раздражающей, сложной и бескомпромиссной пьесы,

не соответствующей привычной драматургической конструкции.

Нет необходимости рассматривать в деталях необычную сценическую историю «В

ожидании Годо». Достаточно сказать, что пьеса вызвала одобрение у самых

признанных драматургов, в частности, у Жана Ануя. Он писал, что спектакль

Theatre de Babylone равен по своему значению спектаклю «Шесть персонажей в

поисках автора» Пиранделло, поставленному Питоевым в Париже в 1923 году. Пьесу

приняли Торнтон Уайлдер, Теннесси Уильяме. Уильям Сароян признавался: «Эта пьеса

поможет мне и не только мне свободно писать для театра». В августе 1955 года

пьеса была поставлена в Лондоне, и хотя Беккет остался спектаклем не доволен, он

имел такой успех, что переместился из Arts Theatre Club в West End и шёл

продолжительное время. 3 января 1956 года состоялась премьера в США в Miami

Playhouse. Бродяг играли Берт Лар и Том Юуэл. Спектакль был анонсирован как «самый

смешной хит двух континентов», но горько разочаровал зрительские ожидания. В

конце концов, пьеса пошла на Бродвее с Бертом Даром и была одобрена критикой.

Вторая пьеса Беккета «Конец игры» была написана в двух актах, но затем сокращена

до одного. Её мировая премьера на французском в постановке Роже Блена должна

была состояться в Париже. Но дирекция прояви-

42

ла колебание, и премьера состоялась 3 апреля 1957 года в Лондоне в Royal Court

Theatre, гостеприимно предоставившем свою сцену, и Лондон стал свидетелем

редкого случая — мировая премьера игралась на французском. Потом пьеса пошла в

Париже и продержалась значительное время. Спектакли шли на английском в Лондоне

снова в Royal Court Theatre, в офф-бродвейском Cherry Lane Theatre в Нью-Йорке

и в Actors' Workshop в Сан-Франциско и также имели успех.

Во французском варианте «Конец игры» шёл в один вечер с пантомимой «Без слов» в

исполнении Дерика Менделя на музыку двоюродного брата Беккета Джона Беккета. В

английском варианте «Конец игры» давали в один вечер с «Последней лентой Крэппа»,

написанной по-английски. Премьера состоялась 28 октября 1958 года. Затем в

переводе Беккета шла в Париже и в Нью-Йорке.

«Последнюю ленту Крэппа» ставил Доналд Макуи-ни, известный радиопродюсер,

подвигнувший Беккета написать две пьесы для третьей программы Би-би-си.

Радиопремьера «Про всех падающих» состоялась 13 января 1957 года, «Золы» — 28

октября 1959 года. Трудно отделить пьесы Беккета от его поздних романов,

написанных в форме драматических монологов, фрагменты которых передавались по

третьей программе Би-би-си: «Моллой» — 19 декабря 1957 года, фрагменты «Из

неопубликованного» — 14 декабря 1957 года. «Мэлон умирает» — 18 июня 1958 года;

«Безымянный» — 19 января 1959 года.

Восхождение Сэмюэля Беккета к славе сопровождалось поразительным проявлением

скромности, целеустремленности, преданности строжайшим принципам,

вознаграждёнными овациями и успехом. Высокий, стройный, моложавый в свои

пятьдесят лет, Беккет был застенчив, мягок, скромен, прост и абсолютно лишён

43

манерности. Он не осознавал своей славы. Эта черта особенно удивляет в писателе,

чьи книги полны страданий, мук, сумасшедших фантазий о человеческой сути и

стремления положить конец страданиям. Сам он был в высшей степени уравновешенным

и спокойным. Был женат, жил в небольшом доме в деревне либо в Париже. Чуждался

литературной братии, предпочитая проводить время дома в обществе художников. В

творчестве он продолжает исследование удела человеческого, поиски ответа на

фундаментальные вопросы «Кто я?», «Что значит, когда я произношу "я"?» Теперь

всё происходило медленнее и с большим напряжением, чем во времена его

колоссального творческого подъема.

В романе «Как есть», который вышел в январе 1961 года, Беккет достиг нового

уровня аскетизма. Мифический мир населён одинокими существами, ползающими на

животе по грязи; случайно, на короткое время, они встречаются с подобными им в

гротескном стремлении к общению. И вновь расходятся, чтобы ползти в одиночестве

дальше, и так до бесконечности.

Премьера пьесы «Счастливые дни» состоялась 17 сентября 1961 года в Нью-Йорке в

Cherry Lane Theatre с Рут Уайт в главной роли в постановке Алана Шнайдера. 1

ноября 1962 года состоялась премьера в Лондоне в Royal Court Theatre в

постановке Джорджа Девина. В октябре 1963 года труппа театра Odeon сыграла пьесу

на Венецианском фестивале с Мадлен Рено в роли Винни. До этого спектакль долгое

время с огромным успехом шёл в театре Odeon, создавая такой же мрачный мир, что

и в романе «Как есть».

В немецком переводе премьера «Игры» состоялась 14 июня в Ульме. 4 января 1964

года пьесу играли на языке оригинала в Нью-Йорке, 7 апреля 1964 года — в

Национальном театре в Лондоне. Премьера миниатюры «Приходят и уходят» состоялась

в немецком переводе

44

14 января 1966 года в Студии Шиллер-театра в Западном Берлине, став следующим

шагом проникновения Беккета в сознание, находящееся в зачаточном состоянии.

У Беккета всегда вызывал глубокий интерес технический прогресс в области

масс-медиа, и он продолжал писать для радио, обращая особое внимание на слияние

текста и музыки. 13 ноября 1962 года по третьей программе Би-би-си состоялся

первый радиоспектакль «Слова и музыка». Композитором выступил Джон Беккет. 13

октября 1963 года по французскому радио прозвучал спектакль «Cascando» с музыкой

румынского композитора Марселя Михаловича. 16 октября «Cascando» в немецком

переводе прозвучало на радио Штутгарта и 28 октября 1964 года в английском

переводе по третьей программе Би-би-си.

Первая встреча Беккета с кинематографом произошла по инициативе Grove Press of

New York, задумавшего проект из трёх коротких фильмов Беккета, Ионеско и Пинтера.

В 1965 году был осуществлен лишь фильм по трём сюжетам Беккета в постановке

Алана Шнайдера и в августе был показан на Венецианском биеннале. Это была

последняя роль великого комика немого кино Бастера Китона, которым восхищался

Беккет.

Он испробовал максимально возможности телевидения в телепьесе 1965 года «А, Джо?»,

показанной на немецком телевидении и на Би-би-си. В главной роли снялся один из

любимых актёров Беккета Макгаун.

Когда Беккет перешагнул за седьмой десяток, стремление проникнуть в сознание,

сконцентрироваться на единственном, но многогранном образе с особой силой

проявилось в его пьесах для сцены и телевидения. Поскольку он занял активную

позицию в современном театральном процессе, иногда фигурируя в афише как

режиссёр, он мог непосредственно контролировать ви-

45

зуальную сторону своих пьес и как создатель спектакля оценивать подвижные,

объёмные образы точнее, чем, если бы выступал лишь как драматический поэт.

Премьера одноактной пьесы «Не я», состоялась в Нью-Йорке в Lincoln Centre в

сентябре 1972 года. Образ пьесы — окружённый абсолютной темнотой рот,

находящийся посреди сцены; это рот старой женщины, из которого стремительно

вылетают беспорядочные слова. Рядом находится таинственный Слушатель в арабском

одеянии, изредка безмолвно делающий умоляющий жест. В «Шагах» (премьера пьесы

состоялась в лондонском Royal Court Theatre в мае 1976 года) внимание публики

приковано к полосе света на полу. Видны только ноги пожилой женщины, которая

нервно ходит и разговаривает с покойной матерью. В пьесе «На этот раз», премьера

которой также состоялась в Royal Court в мае 1976 года, публика видит

выступающую из полной темноты голову седобородого, седовласого старика; он

слушает себя, его голос раздается с трёх сторон — слева, справа и из центра,

витая над сценой, повествуя о трёх эпизодах его прошлого.

Поэту, живописцу движущихся образов, телевидение даёт дополнительные возможности

— визуальный образ может быть зафиксирован раз и навсегда на видео. На

телевидении в большей степени, чем на сцене, слова «просто средство, как говорят

фармацевты» (Беккет), менее важное, чем действенный элемент, то есть образ. В

пьесах «Трио призрака», «...только облака...», премьера которых состоялась в

один вечер 17 апреля 1977 года на телевидении Би-би-си, даны мощные образы

потерь, вины и сожаления о безвозвратно ушедшей жизни.

Когда Алан Шнайдер ставил впервые в Америке спектакль «В ожидании Годо», он

спросил Беккета, кто

46

такой Годо или что означает Годо, драматург ответил: «Если бы я знал, я бы

сказал об этом в пьесе»19.

Это полезное предупреждение каждому, кто подходит к пьесам Беккета с намерением

найти ключ к их пониманию и точно выявить, что они означают. Возможно, такой

подход может оправдаться по отношению к автору, исходящему из определённой

философской или моральной концепции, чтобы затем перевести её в конкретный сюжет

и характеры. Но даже в таком случае есть шанс, что конечный результат, если он

стимулировал воображение, вышел бы за пределы авторского замысла, стал бы богаче,

сложнее и привёл к множеству интерпретаций. Как писал Беккет в эссе о Джойсе

«Work in Progress)), форма, структура, настрой художественного изложения не

отделимы от смысла и концептуального содержания; потому лишь, что художественное

произведение как целое и есть смысл, оно неоспоримо связано с использованным

методом и не может быть написано по-другому. В библиотеках хранится множество

трудов, в которых предпринималась попытка ослабить смысл «Гамлета», свести пьесу

к нескольким коротким простым линиям, чтобы она обрела большую ясность и чёткое

изложение смысла и идеи, хотя пьеса предельно ясна и выразительна;

неопределённость и неподдающаяся упрощению неоднозначность — причина её

тотального воздействия.

Эти соображения в разной степени применимы к подлинной литературе, особенно к

тем произведениям, в которых автор раскрывает своё ощущение тайны,

замешательства и страха, сталкиваясь с человеческим уделом, впадая в отчаяние,

оттого что не может обрести смысл жизни. «В ожидании Годо» рождает ощущение

неопределённости, её приливы и отливы — от надежды найти идентичность Годо до

бесконечных разочарований, и в этом суть пьесы. Любая попытка установить

личность

47

Годо умозрительно — такая же глупость, как попытка найти контур светотени в

живописи Рембрандта, соскабливая краски.

Однако вполне естественно, что пьесы, написанные в столь необычной и загадочной

манере, воспринимаются, как будто есть особая необходимость в раскрытии их

тайного смысла, в переводе на бытовой язык. Источник этих заблуждений кроется в

стремлении подогнать эти пьесы под каноны и формы «нормального театра» с

повествовательным сюжетом. Кажется, что возможно подобрать к этим пьесам ключ,

но это насильно лишило бы их тайны, и обнаружился бы традиционный сюжет, скрытый

внутри них. Подобные попытки обречены на неудачу. Пьесам Беккета недостает

сюжета в большей степени, чем пьесам других абсурдистов. В них нет линейного

развития, они представляют плод интуитивного познания автором удела

человеческого полифоническим методом. В его пьесах публика сталкивается с

организованной структурой изложения и образами, раскрывающими друг друга, как в

симфонии, где разные темы образуют смысл благодаря симультанному взаимодействию.

Пьесы Беккета требуют осторожного подхода, чтобы избежать ловушек, упрощающих их

смысл. Это не значит, что мы не можем предпринять тщательное исследование,

обособляя ряды образов и тем, стремясь понять их структурную основу. Результатов

будет легче добиться, следуя авторской идее, зная, что можно получить если не

ответы на его вопросы, то, по крайней мере, понять вопросы, которые он задаёт.

«В ожидании Годо» нет сюжета; исследуется статичная ситуация. «Ничего не

происходит, никто не приходит, никто не уходит, это страшно»20.

48

На просёлочной дороге, около дерева, двое старых бродяг Владимир и Эстрагон ждут.

В начале первого акта — открытая ситуация. В конце первого акта им сообщают, что

мсье Годо, с которым, как они полагают, они должны встретиться, прийти не может,

но завтра он обязательно придёт. Второй акт повторяет эту ситуацию. Приходит тот

же мальчик и сообщает то же самое. Финал первого акта:

ЭСТРАГОН. Ну, так идём.

ВЛАДИМИР. Да, идём.

(Они не двигаются с места.)

Во втором акте диалог повторяется, только персонажи меняются репликами.

Последовательность событий и диалогов в каждом акте различна. Всякий раз, когда

бродяги встречаются с другой парой персонажей, Поццо и Лаки, господином и рабом,

они спорят. В обоих актах Владимир и Эстрагон пытаются покончить самоубийством,

и оба раза терпят неудачу. Эта вариация подчеркивает их сходство —plus cа change, plus с'est la

reste chose*.

Владимир и Эстрагон называют друг друга Диди и Гого. Но когда мальчик, посланник

Годо, спрашивает их, как к ним обращаться, Владимир говорит, что его зовут

Альбер, а Эстрагон, не задумываясь, говорит, что его зовут Катулл. Такой быстрый

обмен репликами свойствен мюзик-холльным комикам, повторяющиеся реплики в

диалоге — профессиональный приём комиков:

ЭСТРАГОН. Знать бы, что тебя ждёт.

ВЛАДИМИР. Тогда можно было бы какое-то время продержаться.

ЭСТРАГОН. Знать бы, что будет.

----------------------

* Чем больше изменяется, тем больше остается прежним (фр.).

49

ВЛАДИМИР. Тогда нечего было бы и волноваться 21.

Параллель с мюзик-холлом и

цирком заявлена открыто.

ВЛАДИМИР. Очаровательный вечер.

ЭСТРАГОН. Незабываемый.

ВЛАДИМИР. И он продолжается.

ЭСТРАГОН. Это очевидно.

ВЛАДИМИР. Он только начинается.

ЭСТРАГОН. Ужасно.

ВЛАДИМИР. Хуже, чем в театре.

ЭСТРАГОН. Чем в цирке.

ВЛАДИМИР. Чем в мюзик-холле.

ЭСТРАГОН. Чем в цирке 22.

В пьесе встречается элемент грубого, низового юмора, характерный для

мюзик-холльной или цирковой традиции: Эстрагон теряет брюки; растянутый на целый

эпизод гэг с тремя шляпами, которые бродяги то надевают, то снимают, то передают

друг другу, создавая нескончаемую неразбериху, и изобилие этой неразберихи

вызывает смех. Автор талантливой диссертации о Беккете Никлаус Гесснер

перечисляет около сорока пяти ремарок, указывающих, что кто-то из персонажей

утрачивает вертикальное положение, символизирующее достоинство человека 23.

В постоянных словесных перепалках у Владимира и Эстрагона проявляются

индивидуальные черты. Владимир более практичен, Эстрагон же претендует на роль

поэта. Эстрагон говорит, что чем больше он ест моркови, тем меньше она ему по

вкусу. Реакция Владимира противоположна: ему нравится всё привычное. Эстрагон

ветреник, Владимир постоянен. Эстрагон — мечтатель, Владимир не может слышать о

мечтах. У Владимира зловонное дыхание, у Эстрагона воняют ноги. Владимир помнит

прошлое, Эстрагон мгновенно всё

50

забывает. Эстрагон любит рассказывать весёлые истории, Владимира они выводят из

себя. Владимир надеется, что Годо придёт, и их жизнь изменится. Эстрагон к этому

относится скептически и иногда забывает имя Годо. С мальчиком, посланцем Годо,

разговор ведёт Владимир, и мальчик адресуется к нему. Эстрагон душевно

неустойчив; каждую ночь какие-то неизвестные люди его бьют. Иногда Владимир его

защищает, поёт ему колыбельную, накрывает своим пальто. Несходство темпераментов

приводит к бесконечным перебранкам, и они то и дело решают разойтись. Они

дополняют друг друга и потому зависят друг от друга и обречены никогда не

расставаться.

Поццо и Лаки также дополняют друг друга, но их отношения более примитивны: Поццо

— садист-господин, Лаки — послушный раб. В первом акте Поццо богат, могуществен

и самоуверен: это практичный поверхностный человек с близоруким оптимизмом,

иллюзорным ощущением силы и прочности положения. Лаки не только тащит тяжёлый

багаж и хлыст, которым его бьёт Поццо, он ещё танцует и думает за него, во

всяком случае, вначале. Фактически Лаки учил Поццо высшим ценностям жизни: «красоте,

изяществу, истине»24. Поццо и Лаки олицетворяют отношения между телом и разумом,

материальным и духовным в человеке, подчинение интеллекта потребностям тела.

Когда силы Лаки иссякают, Поццо жалуется, что тот причиняет ему невыразимые

страдания. Он хочет избавиться от Лаки, продав его на ярмарке. Но во втором акте

они столь же связаны друг с другом. Поццо ослеп, Лаки потерял дар речи. Поцци

заставляет Лаки бесцельно вести его дальше, Владимир же одерживает над

Эстрагоном победу, добившись, что они будут ждать Годо.

Немало предпринято остроумных попыток, чтобы установить этимологию имени Годо,

выяснить сознательным или бессознательным было намерение Беккета сде-

51

лать его объектом поисков Владимира и Эстрагона. Можно предположить, что Годо —

ослабленная форма от God, уменьшительное имя по аналогии Пьер — Пьеро, Шарль —

Шарло плюс ассоциация с образом Чарли Чаплина, его маленьким человеком, которого

во Франции называют Шарло; его котелок носят все четверо персонажей пьесы.

Высказывалось предположение, что название пьесы «В ожидании Годо» вызывает

аллюзию с книгой Симоны Вайль «В ожидании Бога», рождающей ещё одну ассоциацию:

Годо — это Бог. Имя Годо породило ещё более неясную литературную ассоциацию. Как

замечает Эрик Бентли, это имя персонажа пьесы Бальзака «Делец», более известной

под названием «Меркаде». О нём постоянно говорят, но Годо у Бальзака —

внесценический персонаж 25.

Меркаде — биржевой спекулянт, приписывающий все свои финансовые неудачи бывшему

партнёру Годо, который много лет назад присвоил себе их общий капитал: «Я несу

бремя преступления Годо».

С другой стороны, Меркаде постоянно заявляет бесчисленным кредиторам, что Годо

вернётся. «У каждого есть свой Годо, свой лже-Колумб! И что греха таить... Годо,

что ни говори, принес мне барыша больше, чем украл». Сюжет «Меркаде» построен на

последней спекуляции отчаявшегося Меркаде — появлении лже-Годо. Но обман

раскрывается. Кажется, что Меркаде погиб окончательно. В этот момент из Индии с

огромным капиталом возвращается настоящий Годо. Пьеса заканчивается восклицанием

Меркаде: «Я столько раз показывал всем Годо, что имею право сам на него

посмотреть! Едем к Годо»26.

Параллели наталкивают на мысль, что это вряд ли простое совпадение: и в пьесе

Беккета, и в пьесе Бальзака прибытие Годо — страстно ожидаемое событие, которое

должно чудесным образом спасти положение. Беккет, как и Джойс, любил тонкие,

скрытые литературные аллюзии.

52

Означает ли Годо вмешательство сверхъестественных сил, или же он символизирует

мифическую основу бытия, и его прибытия ждут, чтобы изменилась ситуация, или же

он соединяет то и другое, — в любом случае его роль второстепенна. Тема пьесы не

Годо, но акт ожидания как характерный аспект человеческого удела. В течение всей

жизни мы чего-то ждём, и Годо — объект нашего ожидания, будь то событие или вещь,

или человек, или смерть. Более того, в акте ожидания ощущается течение времени в

его чистейшей, самой наглядной форме. Если мы активны, то стремимся забыть о

ходе времени, не обращая на него внимания, но если мы пассивны, то сталкиваемся

с действием времени. Как пишет Беккет в исследовании о Прусте: «Это не бегство

от часов и дней. Ни от завтра, ни от вчера, ибо вчера нас деформировало или

деформировано нами. ...Вчера — не веха, которую мы миновали, а знак на

проторенной дороге лет, наша безысходная участь, тяжёлое и опасное, оно сидит

внутри нас... Мы не только больше устаём от каждого вчера, мы становимся другими

и отнюдь не более отчаявшимися, чем были»27. Бег времени сталкивает нас с

основной проблемой бытия: природой нашего «я», постоянно меняющегося во времени

субъекта, пребывающего в вечном движении, и потому всегда нам неподвластного. «Человек

может воспринимать реальность только как ретроспективную гипотезу. В нём

постоянно происходит медлительный, тусклый, монохромный процесс переливания в

сосуд, содержащий флюид прошедшего времени, многоцветный, движимый феноменом

этого времени»28.

Как субъект процесса времени, протекающего через нас и потому меняющего нас, мы

самоидентичны, но не в каждый момент нашей жизни. Поэтому «мы разочаро-

53

ваны ничтожностью того, что нам доставляло радость считать успехом. А что такое

успех? Идентификация субъекта с объектом его желания. На этом пути субъект

теряет интерес и, по всей вероятности, не единожды»29. Если Годо объект желания

Владимира и Эстрагона, естественно, что им он всегда кажется вне досягаемости.

Знаменательно, что мальчик, посланец Годо, каждый раз не узнаёт их. Во

французской версии подчёркнуто, что мальчик во втором акте тот же самый, что и в

первом акте, но он говорит, что никогда прежде их не видел и впервые передаёт им

послание Годо. Когда мальчик собирается уходить, Владимир пытается внушить ему,

что мальчик их видел: «Ты понял, что видел меня, а? и завтра не будешь говорить,

что ты никогда меня не видел?» Мальчик не отвечает, и мы понимаем, что завтра он

снова их не узнает. Можем ли мы быть уверены в том, что люди, которых мы

встретили вчера, сегодня остались такими же? Когда Поццо и Лаки впервые

появляются, кажется, что Владимир и Эстрагон их не знают; Эстрагон даже

принимает Поццо за Годо. Но после их ухода Владимир говорит, что они изменились

с тех пор, как они видели их последний раз. Эстрагон уверяет, что он никогда их

не видел.

ВЛАДИМИР. Да знаешь ты их.

ЭСТРАГОН. Не знаю.

ВЛАДИМИР. Говорю тебе, мы их знаем. Ты всё забыл. {Пауза. Про себя.) Если это не

те...

ЭСТРАГОН. Почему они тогда нас не узнали?

ВЛАДИМИР. Это ничего не значит. Я тоже предпочитаю их не узнавать. Да и нас

никто не узнает 30.

Во втором акте Поццо и Лаки появляются снова, но их беспощадно изменило время, и

Владимир и Эстрагон вновь сомневаются, их ли они видели раньше. Но и Поццо их не

помнит: «Я не помню, встречал ли я кого-нибудь вчера. Но завтра я не вспомню,

видел ли я кого-нибудь сегодня»31.

54

Ожидание — это узнавание опытным путём действия времени, постоянно изменяющегося.

К тому же, поскольку реально ничего не происходит, то ход времени всего лишь

иллюзия. Непрекращающаяся энергия времени говорит против себя, она бесцельна и

потому недейственна и лишена смысла. Чем более изменяются вещи, тем более они

остаются прежними. И в этом ужасающая неизменность мира. «Слёзы мира — величина

постоянная. Если кто-то начинает плакать, значит, где-то кто-то перестал

плакать»32. Один день похож на другой, и мы умираем, как будто никогда и не

рождались. Поццо об этом говорит в последнем монологе-взрыве: «Сколько можно

издеваться, задавая вопросы о проклятом времени?.. Вам мало, что... каждый день

похож на другой, в один прекрасный день он онемел, а я в другой прекрасный день

ослеп, и придёт такой прекрасный день, когда все мы оглохнем, а в какой-то

прекрасный день мы родились, и настанет день, и мы умрём, и будет ещё один день,

точно такой же, а за ним другой, такой же... Рожают прямо на могилах: только

день забрезжит, и вот уже опять ночь»33.

Вскоре Владимир с этим соглашается: «Рожают в муках прямо на могилах. А внизу, в

яме, могильщик уже готовит свою лопату»34.

И всё же Владимир и Эстрагон продолжают надеяться и ждут Годо, чей приход может

остановить бег времени. «Может, сегодня мы будем спать в его дворце, в тепле, на

сухой соломе, на сытый желудок. Вот что значит ждать, согласен?»35. Эта реплика,

пропущенная в английской версии, без обиняков говорит о жажде отдыха от ожидания,

ощущения, что ты попал на небеса; и это всё предоставит бродягам Годо. Они

надеются спастись от бренности мира и непрочности иллюзии времени и

55

обрести спокойствие и неизменность внешнего мира. Они перестанут быть бродягами,

бездомными странниками и обретут дом.

Владимир и Эстрагон ждут Годо, несмотря на то, что неизвестно, возможна ли эта

встреча. Эстрагон о ней не помнит, Владимир не вполне уверен, о чём они у него

просили: «ни о чем конкретном... что-то вроде молитвы... вообще просьба». Что же

обещал им Годо? «Он посмотрит... подумает...»36

Когда Беккета спрашивали, какова тема «В ожидании Годо», он иногда цитировал

Блаженного Августина: «У Августина есть замечательное высказывание. Я хотел бы

процитировать его на латыни. На латыни звучит лучше, чем по-английски: «Не

теряйте надежды. Один из разбойников был спасён. Не принимайте в расчёт, что

другой был осуждён на вечные муки». Иногда Беккет добавлял: «Меня интересуют

некоторые идеи, даже если я не верю в них... В этом изречении заключён

потрясающий образ. Он воздействует»37.

Через всю пьесу проходит тема двух разбойников, распятых на кресте, — тема

зыбкости надежды на спасение и случайности милости Господней. Владимир говорит

об этом в начале: «Один из разбойников был спасён... Разумный процент»38. Позже

он эту тему развернёт шире: «Двое разбойников.... Говорят, один был спасен...

другой... осуждён на вечные муки... И почему из четырёх евангелистов только один

упоминает о спасённом разбойнике? Все четверо были там или поблизости. Двое и

словом не обмолвились об этом, а третий говорит, что оба разбойника поносили

его»39. Шанс пятьдесят на пятьдесят, но поскольку лишь один из четверых

свидетельствует об этом, шансы значительно уменьшаются. Но Владимир обращает

внимание на любопытный факт: каждый из четверых евангелистов считал себя

единственным свидетелем: «Для каждого эта

56

версия — единственная». Позиция Эстрагона проникнута скепсисом, и он просто

комментирует: «Люди — проклятые, неразумные обезьяны»40.

Беккета приводила в восхищение форма идеи: из всех преступников, из миллионов и

миллионов преступников на протяжении всей истории, двое, только двое,

поразительным образом получили шанс на прощение в смертный час. Один обрекался

на вечные муки, другой был спасён. Вполне вероятно, что они могли поменяться

участью. Суда как такового не было, лишь случайные выкрики в миг наивысших

страданий и мук. Как говорит Поццо о Лаки: «Заметьте, я вполне мог быть в его

ботинках, а он — в моих. Каждому своё»41. В таком случае один день наша обувь

может быть нам впору, а на следующий день уже не подходить: в первом акте

Эстрагон мучается из-за своей обуви, а во втором ботинки чудесным образом

оказываются ему впору.

Годо непредсказуем в милостях и наказаниях. Посланный им мальчик пасёт коз, и

Годо обходится с ним хорошо. Но его брата, который пасёт овец, Годо бьёт. «А

почему он не бьёт тебя?» — спрашивает Владимир. «Я не знаю, мсье» — «Je ne sais

pas, Monsieur»- отвечает мальчик, повторяя слова апаша, пырнувшего Беккета ножом.

Параллель с Каином и Авелем очевидна: не существует рационального объяснения,

почему на одного нисходит Божья милость, а на другого нет. Во всяком случае,

Годо бьёт пастуха овец и ласков с пастухом коз, поступая иначе, чем сын Божий в

день Страшного суда: «И поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую»*.

Но если милость Годо случайна, то его приход может означать и спасение, и

осуждение на вечные муки. Во втором акте Эстрагон считает, что Годо уже близко,

и его первая мысль: «Я проклят». Владимир же, ли-

----------------

*Мф. 25: 33.

57

куя, восклицает: «Это Годо! Наконец-то! Пойдём и встретим его»; Эстрагон убегает

с криком: «Я в аду!»42.

Случайность дарованной милости не поддаётся объяснению; человечество делится на

тех, кто будет спасён, и тех, кого ждут вечные муки. Во втором акте Поццо и Лаки

возвращаются, Эстрагон встречает их криком: «Авель! Авель!», — и Поццо

незамедлительно откликается. Но когда Эстрагон кричит: «Каин! Каин!», — Поццо

тоже откликается. «Он — всё человечество»43, — заключает Эстрагон.

Даже если предположить, что активность Поццо вызвана его откровенным стремлением

выиграть шанс на спасение. В первом акте Поццо идёт продавать Лаки «на ярмарку».

Во французской версии, однако, указывается, что он направляется на «marche de

Saint-Sauveur» — рынок Христа Спасителя, — где он и приобрёл Лаки. Пытается ли

он продать Лаки ради собственного спасения? Или же он пытается отвести шанс на

спасение пятьдесят на пятьдесят от Лаки на себя, так как, надев его ботинки, он

с лёгкостью может превратиться в него. Он, конечно, жалуется, что Лаки причиняет

ему великие страдания, что он убивает его фактом своего существования, — тот

напоминает ему, что шанс на спасение может выпасть Лаки. С первых же слов

знаменитого монолога Лаки об его умении думать, этого неистового,

шизофренического «словесного винегрета» ощущается тонкая связь с этой мыслью.

Кажется, что вновь речь идёт о случайности спасения: «Принимая во внимание...

личного Бога... вне времени, вне пространства, который с высоты божественной

апатии божественной афазии божественной агнозии и возлюбит нас горячо за

некоторым исключением по неизвестным причинам... страдает... с теми, кто по

неизвестным же причинам ввергнуты в муки»44. Здесь мы вновь встречаемся с личным

Богом, с его божественной апатией, с его неспособностью к речевому общению

58

(афазия), с отсутствием у него страха или удивления (афамбия): с Богом, который

может нас горячо возлюбить, кроме тех, кого ввергнет в муки ада. Иными словами,

Бог не вступает с нами в общение, он ни в состоянии нас понять, и наказывает по

неизвестным причинам.

Когда на следующий день Поццо и Лаки возвращаются, Поццо ослеп, Лаки онемел, и о

ярмарке нет и речи. Поццо не смог продать Лаки; духовная слепота лишила его

милости Господней, превратившись в слепоту физическую.

Высказывания Беккета и текст говорят о том, что в пьесе речь идёт о надежде на

спасение через милость Господнюю. Означает ли это, что пьеса христианская или

даже религиозная? Есть несколько наивных интерпретаций в этом роде. Ожидание

Владимира и Эстрагона объясняется твёрдостью их веры и надежды, а доброта

Владимира к товарищу — их взаимозависимостью, символизирующей христианское

милосердие. Но эти религиозные толкования игнорируют существенные особенности

пьесы — постоянный акцент на неопределённость встречи с Годо, его нереальность,

иррациональность и постоянная демонстрация тщетности надежды на его приход. Акт

ожидания Годо, в сущности, явлен как абсурд. Конечно, это может быть

доказательством «Credere quia absurdum est», но может быть воспринято и как

более сильное утверждение: «Absurdum est credere»*.

Характерная черта пьесы — предположение, что наилучший выход из ситуации бродяг,

— и они это высказывают, — предпочесть самоубийство ожиданию Годо. «Мы думали об

этом, когда мир был молод, в девяностые. ...Взяться за руки и сигануть с

Эйфелевой башни среди первых. Тогда мы ещё были вполне респектабель-

-------------------------

* Верую, потому что это абсурд. Абсурд — это вера.

59

ны. Но теперь уже поздно, нас туда даже и не пустят»45. Покончить с собой — их

излюбленное решение, невыполнимое из-за их некомпетентности и отсутствия орудий

самоубийства. То, что самоубийство всякий раз не удаётся, Владимир и Эстрагон

объясняют ожиданием или симулируют это ожидание. «Хотел бы я знать, что он

предложит. Тогда бы мы знали, совершать это или нет»46. У Эстрагона меньше, чем

у Владимира надежд на Годо, и он подбадривает себя тем, что они ничем ему не

обязаны.

ЭСТРАГОН. Хочу у тебя спросить, обязаны ли мы Годо?

ВЛАДИМИР. Обязаны?

ЭСТРАГОН. Обязаны.

ВЛАДИМИР. Как прикажешь понимать?

ЭСТРАГОН. Ну, связаны по рукам и ногам.

ВЛАДИМИР. Кем?

ЭСТРАГОН. Ну. Этим самым типом.

ВЛАДИМИР. Годо? Связаны по рукам и ногам? Чушь какая! Об этом не может быть и

речи. {Пауза.) Пока не связаны 47.

Позже Владимир не без самодовольства говорит об их ожидании: «Мы ждём встречи...

мы не святые, — но мы ждём. Сколько человек могут так сказать?» Эстрагон

мгновенно подпускает шпильку: «Миллиарды». И Владимир готов допустить, что это

вошло у них в привычку. «Конечно, время тянется бесконечно... и мы вынуждены

коротать часы... на первый взгляд, это может показаться приемлемым, пока не

войдёт в привычку. Можно считать, это не даёт нам выпасть в осадок. Несомненно.

Но ведь так недолго и заблудиться в кромешной тьме бездны?»48

В пользу христианского толкования может служить аргумент, что Владимир и

Эстрагон отличаются от Поццо и Лаки в лучшую сторону; Поццо и Лаки не ждут Годо,

у них нет цели, они эгоцентричны и погрязли в садомазохизме. Разве вера бродяг

не возвышает их?

60

Очевидно, что Поццо наивно самонадеян и эгоцентричен. «Похож я на человека,

который может страдать?»49 — хвастается он. Даже когда он произносит задушевный,

печальный монолог о закате и неожиданно спустившейся ночи, мы понимаем, он не

верит, что ночь настанет, — он просто разыгрывает спектакль; его заботит не

смысл декламации, но производимый на слушателей эффект. Поэтому он и не

подозревает, что на него надвинется ночь, и он ослепнет. Лаки считает Поццо

своим хозяином, вкладывает в него свои мысли; он наивно убеждён в силе разума,

красоты, правды. Несомненно, Эстрагон и Владимир выше Поццо и Лаки не потому,

что они верят в Годо, но потому, что они не столь наивны. Они не верят в пользу

действий, в ценности, в разум. Они знают: всё, что мы делаем, — ничто перед

бессмысленной поступью времени, которое само по себе иллюзия. Им известно, что

самоубийство — лучший выход. Они выше Поццо и Лаки, потому что они не такие

эгоцентрики, и у них меньше иллюзий. В действительности, как замечает

последовательница Юнга, психолог Ева Метман в исследовании драматургии Беккета:

«Функция Годо — подсознательная зависимость от него»50. Принимая во внимание

такую точку зрения, надежда, привычка надеяться на то, что всё же Годо может

прийти, — последняя иллюзия Владимира и Эстрагона, удерживающая их от того,

чтобы увидеть жизнь и себя в пронзительном свете осознанного знания. Как

замечает Ева Метман, незадолго до финала Владимир близок к воплощению своей

мечты: проснувшись, он окажется в мире, в котором придёт посланец Годо,

воскресит его надежды и вновь погрузит в инертность иллюзии.

На миг Владимир осознает весь ужас удела человеческого: «Воздух наполнен нашим

плачем... но ко всему привыкаешь». Он смотрит на спящего Эстрагона и размышляет:

«И на меня кто-то смотрит, и обо мне кто-то

61

говорит, он ничего не знает, пусть спит... Я больше не могу так!»51 Рутинное

ожидание Годо превращается в привычку, защищающую нас от мучительного, но

полезного осознания реальности бытия.

В эссе о Прусте мы вновь встречаемся с комментарием Беккета этого аспекта «В

ожидании Годо»: «Привычка — балласт, подобный возвращению пса к своей блевотине.

Дышать — привычка. Жить — привычка. Или даже скорее — наследование привычек,

потому что человек — продолжение других. ...И привычка — общее условие для

бесчисленных договоренностей между бесчисленными субъектами и столь же

бесчисленными объектами, соотносимыми с ними. Переходные периоды, разделяющие

последующие адаптации ...опасные зоны в жизни человека, рискованные,

сомнительные, мучительные, непостижимые и плодоносящие. В этот период скука

жизни заменяется страданием существования»52. «Страдание существования —

свободная игра каждого человека. Ибо пагубная преданность привычке парализует

наше внимание, подмешивает наркотик в этих служанок восприятия, взаимодействие

которых абсолютно не существенно»53.

Владимир и Эстрагон неоднократно признаются, что их времяпровождение помогает им

уйти от мыслей. «Нам больше не угрожает опасность думать... Думать — это не

самое худшее... Ужасно, что думать нужно»54.

Владимир и Эстрагон непрерывно разговаривают. Почему? Они объясняют это, и,

возможно, это самый лиричный и совершенный диалог пьесы:

ВЛАДИМИР. Ты прав, мы неистощимы.

ЭСТРАГОН. Чтобы нам не думать.

ВЛАДИМИР. Это наше оправдание.

ЭСТРАГОН. Чтобы не слышать.

ВЛАДИМИР. На то у нас есть причины.

ЭСТРАГОН. Все эти мёртвые голоса.

62

ВЛАДИМИР. Они похожи на шорох крыльев.

ЭСТРАГОН. Листьев.

ВЛАДИМИР. Песка.

ЭСТРАГОН. Листьев. (Пауза.)

ВЛАДИМИР. Они говорят все разом.

ЭСТРАГОН. Каждый говорит себе. (Пауза.)

ВЛАДИМИР. Они как будто шепчут.

ЭСТРАГОН. Скорее шуршат.

ВЛАДИМИР. Нет, шепчут.

ЭСТРАГОН. Шуршат. (Пауза.)

ВЛАДИМИР. О чём они говорят?

ЭСТРАГОН. Рассказывают о своей жизни.

ВЛАДИМИР. Им мало, что они жили.

ЭСТРАГОН. Они об этом и говорят.

ВЛАДИМИР. Им мало и того, что они умерли.

ЭСТРАГОН. Мало. (Пауза.)

ВЛАДИМИР. Их разговор похож на шорох перьев.

ЭСТРАГОН. Листьев.

ВЛАДИМИР. Пепла.

ЭСТРАГОН. Листьев. (Долгая пауза.)55

Словесная перепалка ирландских мюзик-холльных комиков чудесным образом

превращается в поэзию. Поэзия — ключ ко многим произведениям Беккета. Конечно же,

эти шуршащие, шепчущие голоса прошлого мы слышим в его трилогии. Эти голоса

исследуют тайны бытия и своей личности с максимальной степенью мук и страданий.

Владимир и Эстрагон стараются их не слышать. Длительное молчание, следующее за

этим диалогом, прерывает Владимир страдальческим криком: «Скажи же что-нибудь!»,

— после чего они снова начинают ждать Годо.

63

Надежда на спасение может быть просто способом избежать страданий и боли,

порождаемых созерцанием человеческого удела. В этом удивительная параллель между

экзистенциалистской философией Жана-Поля Сартра и творческой интуицией Беккета,

никогда осознанно не выражавшего экзистенциалистских взглядов. Если для Беккета,

как и для Сартра, моральное обязательство человека в том, чтобы смотреть в лицо

жизни, сознавая, что суть бытия — ничто, а свобода и необходимость в постоянном

созидании себя делают один за другим выбор, в таком случае Годо, по терминологии

Сартра, вполне может олицетворять «плохую веру»: «Первый акт плохой веры состоит

в уклонении от того, от чего уклониться невозможно, в уклонении уклонения»56.*

Несмотря на возможные параллели, мы не должны далеко заходить, пытаясь отнести

Беккета к какой-либо философской школе. Необычность и великолепие «В ожидании

Годо» в том, что пьеса предполагает множество интерпретаций с позиций

философских, религиозных, психологических. Помимо того, это поэма о времени,

недолговечности и таинственности жизни, парадокс изменчивости и стабильности,

необходимости и абсурдности. Такое же впечатление на Уатта производит дом

мистера Нотта: «...в доме мистера Нотта ничто не изменялось, потому что ничего

не прибавлялось и не убавлялось, потому что всё появлялось и исчезало»57.

----------------------------------

* Цитаты из труда Сартра «Бытие и ничто» даются в переводе с английского,

сделанном М. Эсслином. Переводчик и автор предисловия В. И. Колядко вступает в

полемику с российскими учеными, считая, что перевод на русский язык категории

Сартра mauvaic foi как плохая вера {англ. — bad faith) «не раскрывает её смысла,

так как совершенно непонятно, как вера может быть плохой, дурной». Он использует

понятие «непреднамеренный самообман» или просто «самообман». См. Сартр Жан-Поль.

Бытие и ничто. М, 2004. С. 8.

64

Вчитываясь в пьесу «В ожидании Годо», мы испытываем то же чувство, что и Уотт,

созерцавший устройство мира мистера Нотта: «С одной стороны, он едва ли ощущал

абсурдность этих вещей, с другой стороны, чувствовал необходимость в чём-то ином

(редко чувство необходимости не сопутствует абсурду)»58.

Владимир и Эстрагон бесцельно проводят время в нескончаемых играх, следующая

пьеса Беккета — о «конце игры», о последней игре в смертный час.

Действие «В ожидании Годо» разворачивается на пустынной, вселяющей ужас дороге.

Действие «Конца игры» — в клаустрофическом интерьере. «В ожидании Годо» состоит

из двух симметричных актов, уравновешивающих друг друга; «Конец игры» —

одноактная пьеса, в которой показан изношенный механизм человеческого

существования вплоть до полной остановки. Как и «В ожидании Годо», в этой пьесе

персонажи разделяются на симметричные пары.

В пустой комнате с двумя маленькими окнами, в инвалидном кресле, проводит дни

слепой старик Хамм. Он парализован и не может сдвинуться с места. Его слуга Клов

не в состоянии сесть. В мусорных баках, стоящих у стены, обитают безногие

родители Хамма, Нагг и Нелл. Вселенная погибла. Некая страшная катастрофа

уничтожила весь мир. Остались в живых лишь четверо. Хотя возможно, только они

так считают.

Хамм и Клов (ham actor — актёр, бьющий на дешёвый эффект и клоун? Hammer and

Nail — молоток и гвоздь; clou — гвоздь по-французски) в некоторой степени

соответствуют Поццо и Лаки. Хамм — господин, Клов — слуга. Хамм эгоистичен,

плотояден, деспотичен. Клов ненавидит Хамма, хочет от него уйти, но вынужден ему

подчиняться. «Поди сделай это, сделай то, и я делаю. Не отказываюсь. Почему?»59

Найдёт ли Клов в себе силы, чтобы уйти? В этом источник драматическо-

65

го напряжения пьесы. Если Клов уйдёт, Хамм должен умереть, поскольку никого не

осталось в живых, да и запасы еды почти иссякли. Если Клов найдёт в себе силы

уйти, он не только убьёт Хамма, но совершит самоубийство, достигнув цели в

отличие от Эстрагона и Владимира, много раз терпевших в этом неудачу.

Хамм воображает себя писателем, но скорее, он рассказчик небылиц. Каждый день он

сочиняет небольшими порциями историю катастрофы, в результате которой погибло

множество людей. В день, свидетелями которого мы становимся, история доходит до

эпизода, в котором отец голодного ребёнка просит для него у Хамма хлеба. Отец

умоляет Хамма оставить ребёнка у себя, чтобы он выжил и смог вернуться домой.

Предположительно, Клов и есть тот самый ребёнок, для которого у Хамма просили

хлеб. Но когда его принесли к Хамму, он был стишком мал, чтобы это помнить. Хамм

был для него отцом, или, как формулирует Клов: «но для меня... нет отца. Но для

Хамма... нет дома»60. Ситуация «Конца игры» обратна «Улиссу» Джойса, в котором

отец находит замену умершему сыну. Здесь сын стремится оставить вырастившего его

отца.

Клов пытается оставить Хамма, как он говорит: «С тех пор, как меня произвели на

свет»61. Хамм отягощен огромной ношей вины. Он мог спасти множество людей,

просивших у него помощи. « Их было полным полно!»62 Соседка, старая матушка Пегг,

которая когда-то «была красоткой, просто полевой цветок» и, вероятно, любовницей

Хамма, погибла из-за его жестокости: «Когда старая матушка Пегг попросила у тебя

масла для лампы, ты сказал, чтобы она убиралась ко всем чертям ...ты знаешь, она

умерла, матушка Пегг? В кромешной тьме»63. Запасы в доме Хамма уже иссякают:

сласти, мука для кашки, которой питаются родители, даже боле-

66

утоляющие таблетки Хамма. Мир разлаживается. «Всё идёт своим чередом»64.

Хамм ребячлив; он играет с трёхногой игрушечной собакой, очень себя жалеет. Клов

— его глаза. Регулярно он просит Клова смотреть из двух маленьких, высоко

расположенных окон, что происходит снаружи. Окно справа выходит на сушу; окно

слева — на море. Но на море нет даже волн.

Хамм неряшлив, Клов — фанатик порядка.

Родители Хамма, живущие в мусорных баках, — гротескные, сентиментальные идиоты.

Они лишились ног, попав в аварию по дороге к Седану, когда ехали на тандеме

через Арденны. Они вспоминают день своего обручения, когда апрельским полднем

катались на лодке по озеру Комо. (Сравните с любовной сценой в лодке в «Последней

ленте Крэппа».) Нагг в духе рассказчика эд-вардианской эпохи вспоминает, как

тогда смеялась его невеста, и повторяет это столько раз, что вызывает омерзение.

Хамм ненавидит своих родителей. Нелл тайно подговаривает Клова бросить Хамма.

Нагг, разбуженный, чтобы слушать повесть Хамма, ругает его: «Кого ты звал, когда

был маленьким и боялся темноты? Маму? Нет. Ты звал меня». Но тут же становится

ясно, насколько он был эгоистичен, не обращая внимания на зов мальчика. «Мы

позволяли тебе кричать. Мы уносили тебя в дальнюю комнату, чтобы спокойно спать...

Надеюсь, что придёт день, когда тебе понадобится, чтобы я тебя услышал... Да, я

надеюсь дожить до этого дня и услышать, как ты меня зовёшь, как тогда, когда ты

был маленьким и боялся темноты, и я был твоим единственным спасением»65.

Перед финалом Хамм воображает, что случится, когда Клов уйдёт. Он повторяет

предсказание Нагга: «Я останусь в своём старом пристанище, один на один с

67

молчанием и... неподвижностью... Я позову отца и позову своего... сына»66. По

всей вероятности, он считает Клова сыном.

В очередной раз Клов смотрит из окна в телескоп. Неожиданно он замечает нечто

необычное — маленького мальчика. Не вполне ясно, действительно ли он видит

странный знак непрерывности жизни, «потенциального воссоздателя человеческого

рода». В какой-то степени это поворотный момент. Хамм говорит: «Это конец, Клов,

всё кончено. Ты мне больше не нужен»68. Возможно, он не верит, что Клов его

покинет. Однако Клов решил, что уйдёт: «Я открою дверь темницы и уйду. Меня так

скрутило, что когда открываю глаза, вижу только свои ноги, а под ногами — чёрную

пыль. Я говорю себе, это земля угасла, хотя никогда не видел, чтобы она горела.

Идти легко. ...Когда упаду, от счастья заплачу»69. Когда слепой Хамм изливается

в финальном монологе, полном реминисценций и жалоб на судьбу, появляется Клов в

дорожном костюме: панама, твидовый пиджак, дождевик на руке, и, застыв, молча

слушает его. Занавес опускается, он не трогается с места. Неизвестно, уйдёт ли

он на самом деле.

Финальная драматическая ситуация «Конца игры» позволяет говорить о любопытном

сходстве с финалом мало известной замечательной пьесы блистательного русского

драматурга, истинного человека театра Николая Евреинова, появившейся в

английском переводе в 1915 году. Одноактная пьеса «В кулисах души»70 — монодрама,

происходящая внутри человека, раскрывая составные части его ego, эмоциональное и

рациональное, вступившие в конфликт. Некий Иванов сидит в кафе, раздумывая, уйти

ли ему от жены к певичке из ночного клуба. Эмоциональное начало побуждает уйти,

рациональное — убеждает в моральных и материальных преимуществах возвращения к

жене. Оба начала вступают в

68

борьбу: пуля пробивает сердце, бьющееся на заднем плане: Иванов застрелился.

Рациональное и эмоциональное умерли. Третий персонаж, спавший всё это время в

глубине сцены, поднимается. Он в дорожном костюме с чемоданом. Это бессмертная

часть Иванова, продолжающая жизнь.

Хотя маловероятно, что Беккет знал эту старую, давно забытую русскую пьесу,

возникает мысль о параллелях. Монодрама Евреинова — рациональная конструкция

чистейшей воды, написанная для кабаретной публики, что тогда было новейшим

психологическим направлением. Пьеса Беккета открывает бездны. Многое говорит,

что «Конец игры» можно считать монодрамой. Замкнутое пространство с двумя

крошечными окнами, через которые Клов обозревает внешний мир; родители в

мусорных баках, которых угнетают и ни в грош не ставят, а за плохое поведение

Клов закрывает их баки крышками. Слепой нервный Хамм. Клов, исполняющий функцию

его чувств. Все эти персонажи могут представлять разные аспекты одной личности,

вытесненные эмоциональными и интеллектуальными воспоминаниями в подсознание. Не

олицетворяет ли в таком случае Клов интеллект, обслуживающий эмоции, инстинкты и

потребности и стремящийся освободиться от этих анархических и тиранствующих

хозяев, к тому же обречённых на смерть, когда закончится их связь с

физиологической стороной личности? Или это гибель мира, постепенно теряющего

связи с реальностью в процессе старения и умирания? Можно ли считать «Конец игры»

монодрамой, рисующей распад личности в смертный час?

Вряд ли на эти вопросы можно получить точные ответы. Определённо, «Конец игры»

не задумывался, как затянувшаяся аллегория такого рода. Хамм вспоминает случай

из своей жизни, странную реминисценцию ситуации «Конца игры»: «Я знавал

сумасшедшего, уверен-

69

ного, что настал конец света. Он был художник, гравёр... Я навещал его в

сумасшедшем доме. Я брал его за руку и тащил из его угла к окну. Смотри! Туда

смотри! Хлеба колосятся! А там! Смотри! Рыбаки подняли паруса! Красота-то какая!

...А он руку выдёргивает и забивается в свой угол. Сам не свой от страха. Везде

ему чудился только пепел... Только он один и остался... Про него забыли...

Случай этот... не такой уж... не такой уж необычный!»71 Мир Хамма похож на

галлюцинации сумасшедшего художника. Какой смысл заключён в ремарке: «Рядом с

дверью висит картина изображением к стене»72? Означает ли эта картина

воспоминание? Или историю прояснения сознания художника, чьи предсмертные часы

мы наблюдаем из-за кулис его памяти?

Пьесы Беккета могут интерпретироваться на множестве уровней. С одной стороны, «Конец

игры» — монодрама, с другой — моралите о смерти богача. На специфическую

психологическую подлинность персонажей Беккета часто обращают внимание. Поццо и

Лаки рассматриваются, как тело и разум; Владимир и Эстрагон — как

взаимодополняющие, сознательное и бессознательное, начала одной личности. Каждая

из этих трёх пар, Поццо — Лаки, Владимир — Эстрагон, Хамм — Клов, хотят

освободиться друг от друга, находятся в состоянии войны и всё же взаимозависимы.

Nec tecum, пес sine te*. Пример обычной ситуации между супругами, но и образ

взаимосвязи элементов внутри личности, особенно если личность в конфликте с

собой.

Основная ситуация в первой пьесе Беккета «Элевте-рия» в общих чертах напоминает

отношения Клова и Хамма. Молодой герой хочет уйти из семьи, и в финале ему это

удаётся. В «Конце игры» эта ситуация обретает универсальность; лишённая фабулы и

натуралистиче-

-------------------

* Ни с тобой, ни без тебя (лат.).

70

ского и социального фона, она более сконцентрирована и обогащена. Процесс

ограничения, о котором в эссе о Прусте Беккет писал как о сути художественной

тенденции, триумфально завершён. «Конец игры», стрелой пронзая сердцевину бытия,

больше, чем просто исследование внешнего мира. В пьесе множество новых, подробно

разработанных уровней. То, что сначала непонятно, требует разъяснения, затем

воспринимается как знак плотности структуры, колоссальной концентрации работы

истинно творческого воображения, отличающегося от имитации.

Сила этих качеств проявляется с особой ясностью при столкновении с

интерпретацией этой пьесы как сознательной или бессознательной автобиографии. В

оригинальном эссе 73 Лайонеля Эйбелла разрабатывается тезис о том, что в образах

Хамма и Поццо Беккет портретирует своего литературного учителя Джеймса Джойса, а

Лаки и Клов представляют самого Беккета. В этом случае «Конец игры» превращается

в аллегорию отношений между деспотичным, почти слепым Джойсом и преклоняющимся

перед ним учеником, находящимся под влиянием учителя. Эти параллели поверхностны:

Хамм сочиняет бесконечный роман; по мнению Эйбела, размышление Лаки — пародия на

стиль Джойса. При ближайшем рассмотрении эта теория несостоятельна и не потому,

что в ней нет ни крупицы истины (каждый писатель вкладывает в творчество свой

жизненный опыт), но потому, что лишает «Конец игры» объёма. Эта интерпретация

делает пьесу тривиальной. Если «Конец игры» действительно всего лишь тонко

замаскированное сведение литературных или личных счётов, то пьеса не

воздействовала бы так на публику, которая в большинстве своём не в курсе личных

отношений. Кроме того, несомненно, «Конец игры» затрагивает душевные струны

многих людей. Проблема взаимоотношений между учи-

71

телем и учеником вряд ли могла породить такой отклик. Разумеется, пьеса, в

основе которой был бы открытый или замаскированный конфликт между Джойсом и

Беккетом, пробудила бы любопытство публики, всегда жаждущей автобиографических

откровений. Но это не имеет отношения к «Концу игры». Она пробуждает глубокие

эмоции универсальностью конфликта. Несмотря на притягательность

автобиографических соответствий, такой подход не приводит к пониманию пьесы и её

многоуровневых смыслов.

Фактически параллели не столь явны. Речь Лаки в «Ожидании Годо», по мнению

Эйбелла, — пародия на стиль Джойса. Если это и пародия, то на философский жаргон

и научное пустозвонство, что не свойственно ни Джойсу, ни Беккету. Поццо,

который, как считает Эйбел, олицетворяет Джойса, слишком неартистичен в своей

первой ипостаси, лишь после того, как ослеп, способен на меланхолические

размышления. Но если Поццо — Джойс, что должна означать немота Лаки, поразившая

его одновременно со слепотой Поццо? Роман, который сочиняет Хамм в «Конце игры»,

отличается научной точностью, и можно предположить, что это вовсе не

художественное произведение, но тонко замаскированное выражение чувства вины

Хамма за поведение во время таинственной катастрофы, когда он отказался спасать

соседей. С другой стороны, Клов не проявляет ни малейшего интереса к «Work in

Progress» Хамма, и Хамм вынужден подкупать дряхлого отца, чтобы тот слушал —

ситуация, которую невозможно представить в отношениях Джойса и Беккета.

Опыт Беккета, отражённый в его пьесах, намного глубже и фундаментальнее, чем

просто автобиография. Пьесы демонстрируют опыт постижения времени и его

эфемерности; трагическое познание своего «Я» в беспощадном процессе обновления и

разрушения, проте-

72

кающего во времени; трудность коммуникации; нескончаемые поиски реальности в

мире, в котором всё неопределённо и граница между мечтой и действительностью

постоянно меняется; трагическую природу любви и самообман в дружбе, о чём Беккет

размышляет в эссе о Прусте и в других произведениях. В «Конце игры» мы также

сталкиваемся с сильным ощущением смерти, свинцовой тяжести и безнадёжности,

порождённых глубокой депрессией: внешний мир бесчувствен к жертве, но в её

сознании происходит непрерывный спор между автономно существующими гранями

личности.

Это не означает, что Беккет даёт клиническое описание психопатологических

состояний. Его творческая интуиция исследует жизненный опыт и показывает масштаб

депрессии и разрушения, семена которых люди таят в глубине души. Заключённые в

тюрьме Сан-Квентин реагировали на «В ожидании Годо» потому, что столкнулись со

своим собственным опытом познания времени, ожидания, надежды и отчаяния; они

узнали свои взаимоотношения в садомазохистской зависимости Поццо и Лаки,

ненависть-любовь в перебранках Владимира и Эстрагона. Пьесы Беккета повсюду

имеют успех, и ключ в том, что Беккет сталкивает нас с конкретными проявлениями

глубинных страхов, смутно осознаваемых на полусознательном уровне, позволяет

ощутить катарсис и освобождение от страхов, аналогичное терапевтическому эффекту

в психоанализе, когда в подсознании сталкиваются голоса «за» и «против».

Владимир «В ожидании Годо» почти достигает подобного освобождения, смело

встречая страдания реальной жизни. Возможно, такое освобождение мог испытать

Клов, когда нашёл в себе мужество разорвать оковы рабства и рискнуть уйти в мир,

который мог и не погибнуть, как это представлялось в клаустрофическом царстве

Хамма. Намёк на то, что мир не погиб, есть в чудесном эпизоде

73

с маленьким мальчиком, которого видит Клов в последней сцене. Является ли

мальчик символом жизни, от которой отказались, отгородившись в замкнутом

пространстве?

Знаменательно, что в оригинальной французской версии этот эпизод выписан более

детально, чем в английском варианте. Кажется, что опять Беккет высказался до

конца. С художественной точки зрения он абсолютно прав; в его типе театра

неясный намёк воздействует сильнее, чем явный символ. Сравнение двух версий это

показывает. В английской версии удивлённый Клов говорит:

КЛОВ (испуганно). Вроде как мальчонка маленький!

ХАММ (саркастически). Мальчонка!

КЛОВ. Пойду взгляну. (Слезает со стремянки, кладёт телескоп, идёт к двери,

останавливается.) Захвачу багор. (Ищет багор, находит, торопясь уйти.)

ХАММ. Не ходи! (Клов останавливается.)

КЛОВ. Не ходить? А как же воссоздатель рода человеческого?

ХАММ. Если он действительно там, он погибнет или явится сюда. А если он не... (Пауза.)74

Во французской версии Хамм выказывает больший интерес к мальчику, сменяющийся