|

Автомат

На этой же странице:

M.A. Куличихина

Тело-автомат в новелле Э.Т.А. Гофмана «Песочный человек»

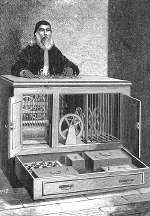

Автомат - греч.

αὐτόματος, сам собою

движущийся, сам собою случающийся,

случайный. У греков - фигура с механическим устройством

внутри, подражающая движениям или голосу того существа,

которое изображает; игрушка. Для приведения автомата в действие использовался

песок или вода, напр. в автомате "певчие птицы", которые смолкали, как

только сова устремляла на них свой взгляд (Герон

Александрийский, "Пневматика" 1,16).

Высшим достижением искусства изготовления А. Герон считал

театр автоматов (Autom. IV,4). Автоматы-игрушки хорошо известны и в Новое время. Deus ex machina (бог из машины) -

драматургический прием, применявшийся в античной трагедии:

запутанная интрига получала неожиданное разрешение во

вмешательстве бога, который посредством механического

приспособления появлялся среди действующих лиц, раскрывал

неизвестные обстоятельства и предсказывал будущее.

Свидетельства об участии автоматов в праздничных шествиях и

религиозных процессиях указывают на древнейшее происхождение

этого культурного феномена. Во время празднеств

богов и героев представляли как живые актеры, так и

статуи-автоматы, передвигавшиеся на колесницах и в паланкинах.

Но и в храмах статичность богов не была

абсолютной (ср.

подвижность Командора

и Медного всадника:

4,145-180); на то, что статуи богов осознавались

"живыми" указывают ритуалы их облачения в платье,

украшение гирляндами и драгоценностями; храмовые счета,

известные, напр., по делосским надписям III в. до н.э. сообщают о тратах на благовония для

статуй. Ср. "звучащие" надписи на статуях (2,45

сл.)

Αὐτοματία - богиня Случая, "случайного", "само собою

случающегося". Более известное имя богини Случая - Τύχη.

"Безысходно-, тягостно-фатальная

судьба Эдипа весьма часто фигурирует у

Софокла как именно изменчивая и

непредсказуемая "тюха"

(3,321). Сам Эдип говорит: "Я сын

Τύχη" (Эдип-царь,1080.)

Когда мы

наблюдаем за выступлением иллюзиониста, уже ничто не указывает

на то, что в роли фокусника выступает прежний демиург. "Нынешняя

функция "метаморфоз" чисто развлекательная; ни у

кого они не вызывают ассоциаций,

скажем с космогоническим сотворением человека из куска глины"

(1,41). На самом деле фокусу "одно превращается в другое"

предшествуют мифы о превращениях (и соответствующие действа),

трактующие сакральное знание: о происхождении, скажем, земли

из шкуры оленя или племени из зубов дракона. В реквизит

фокусника точно так, как и в миф не могут попасть любые,

случайные вещи, однако для участника ритуала, рассказчик

мифа о превращениях является именно воплощением судьбы-случая,

"необходимой случайности"(3,322).

В представлениях чешских кукольных мастеров

показ вещей - дивертисменты, красноречиво с точки зрения мифолога

именуются "метаморфозами": пляшущие животные или вещи на глазах у

зрителей превращаются в другие вещи или человека. При этом титул

верховного жреца Элевсинских мистерий - гиерофант, "показыватель

святынь", а созерцание (как "сверхвидение", ἐποπτεία ) украшенных статуй богов

и жертвенника за открывшимися дверями - последняя ступень

посвящения (в эпизоде возвращения Одиссея на Итаку

(Од. XIII) номинация Афины не

есть простое перечисление топонимов: богиня "рассказывает" и "показывает землю" Одиссею,

не узнавшему родную Итаку, забывшему свое имя и спавшему до встречи

с ней сном с "безмолвною

смертию сходным"; созерцание здесь означает

ἐποπτεία, а рассказ

есть метаморфоза, превращение мертвого в живое; примечательно, что

оптическим центром этого действа является маслина, священное дерево

Афины, древо Судьбы).

Современные понятия спектакль,

представление восходят к греческому слову

ὄψις

(опсис), означавшему не только то, что

реально видимо, представлено взгляду, но и то, что можно было

увидеть в особых обстоятельствах, нпр., во время встречи с

божеством, в видении, в сновидении (греки

никогда не говорили: "мне приснилось нечто" - сон являлся

спящему как божество), во время театрального представления.

ССЫЛКИ

1 Брагинская Н.В.

"Театр изображений". О неклассических зрелищных формах в

античности.//Театральное пространство.

Материалы науч. конф. ГМИИ им. А.С.Пушкина (1978 г.).

М.,1979.

2 Брагинская Н.В.

Надпись и изображение в греческой вазописи//Культура и искусство античного мира. Материалы науч. конф.

ГМИИ им.А.С.Пушкина(1979г.).М.,1980.

3 Горан В.П.

Древнегреческая мифологема судьбы. Новосибирск, 1990.

4 Якобсон Р. Статуя в

поэтической мифологии Пушкина//Якобсон Р.

Работы по поэтике. М.,1987.

M.A. Куличихина

Тело-автомат в новелле Э.Т.А. Гофмана «Песочный человек»

Филологические этюды: Сб. науч. ст. молодых ученых: В 3-х ч. -

Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2008. Вып. 11, ч. II, с. 26-29

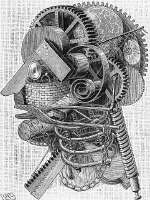

Образы человека-автомата (Menschenautomaten) в литературе особенно актуальны

сейчас, в эпоху развития искусственного интеллекта и клонирования. Нас

интересует тело-автомат в произведениях поздних немецких романтиков, где оно

стало доминировать среди прочих концепций телесности.

26

М. Фуко показал, что по мере становления буржуазных отношений в 17-18 вв.

вырабатывались новые способы контроля над личностью в виде новых дисциплинарных

практик тела. «В классический век произошло открытие тела как объекта и мишени

власти. <...> Великая книга о Человеке-машине создавалась одновременно в двух

регистрах: анатомо-метафизическом - первые страницы были написаны Декартом,

последующие медиками и философами; и технико-политическом <...»> [Фуко, 1999. С.

198-199]. Новая стратегия власти - «не рассматривать тело в массе, в общих

чертах, как если бы оно было неразделимой единицей, а прорабатывать его в

деталях, подвергать его самому тонкому принуждению, обеспечивать его захват на

уровне самой механики - движений, жестов, положений, быстроты: бесконечно малая

власть над активным телом» [Там же. С. 200].

В эпоху романтизма концепция тела-машины находит воплощение в ряде литературных

произведений. Наглядно она звучит в «страшных» новеллах Гофмана, в знаменитом

«Песочном человеке» (опубликован в 1817 г.).

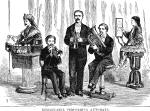

Ранее, в 1814 г., в новелле «Автоматы» Гофман устами героев четко обозначает

свою позицию по отношению к человекоподобным машинам: «Мне до глубины души

противны механические фигуры, эти памятники то ли омертвевшей жизни, то ли

ожившей смерти. Они ведь не воспроизводят человека, а издевательски вторят ему

<...> Я уверен, что большинство людей разделяют со мной это чувство. При виде

таких фигур всем не по себе» [Гофман, 1990. С. 188]. Особенное возмущение

Гофмана вызывает то, что машины - такие, как реальные автоматы Вокансона (Vaucanson)

и швейцарской семьи Жаке-Дроз (Jaquet-Droz) - вторгаются в духовную, творческую

сферу, в сферу музыки. «Соединить живого человека с мертвыми фигурами, которые

только копируют форму и движения человека <...> В этом для меня заключено

что-то тяжкое, зловещее, даже совсем жуткое. Воображаю себе, что можно, встроив

внутрь фигур искусный механизм, научить их ловко и быстро танцевать,

вот и пусть

они исполняют тогда танец вместе с живыми людьми <...>, так чтобы живой танцор

подхватывал деревянную танцовщицу и носился с ней по залу - разве ты выдержал бы

такое зрелище хотя бы одну минуту? А тем более музыку, исполняемую машинами. -

есть ли что более безбожное, гадкое? <...> Стремление механиков все точнee и

точнее копировать и заменять механическими приспособлениями органы человеческого

тела, способные производить музыкальные звуки, - это в моих глазах открытая

война против принципа духовности. Однако духовность одерживает все более

блестящие победы по мере того, как против нее восстают эти мнимые, кажущиеся

силы» [Там же. С. 201 -202].

В этом отрывке уже угадывается образ Олимпии, но здесь речь идет об успешном

копировании человеческого тела, а не его подмене. Автоматы профессора X. и

говорящий турок в «Автоматах» изначально представляются как машины, Олимпия же

выступает в роли человека. Если в «Автоматах» Гофман еще верит в победу

духовного начала, то в «Песочном человеке» происходит крах этой веры, поражение

духовности.

Герой новеллы влюбляется в механическую куклу Олимпию. Натанаэль слеп к тому,

что замечают его товарищи: «Ее можно было почесть красавицей, когда бы ее взор

не был так безжизнен. В ее игре, в ее пении приметен неприятно правильный,

бездушный такт поющей машины. Нам сделалось не по себе от присутствия этой

Олимпии, и мы, право, не хотели иметь с нею дела, нам все казалось, будто она

только поступает, как живое существо» [Гофман, 1989. С. 32-36]. Образ Олимпии

строится на романтическом контрасте внешнего совершенства тела и пугающей

безжизненности. Контраст между красотой и недостатком духовности в возлюбленной

уже становился предметом изображения в романтической литературе. У Арнима в

«Изабелле

27

Египетской» действует голем - «искусственный человек, сделанная женщина,

механическая Ева, всякому послушная и всякому доступная, абстракция пола»

[Берковский, 2001. С. 309]. Гофман возводит противопоставление живого человека и

человекообразного автомата на новую ступень: если у Арнима живая девушка

привлекательнее, одухотворенней и несоизмеримо выше своего телесного двойника,

то Клара не может победить Олимпию, механическая кукла привлекательнее живого

человека. В то время как человеческое тело в современном обществе все больше

подчиняется законам механики, автоматы приобретают все больше «человеческих»

качеств и умений, стираются грани между человеком и машиной.

Из творения мастера, достойного восхищения - или негодования - человекообразная

машина становится товаром массового производства, государство - фабрикой

автоматов, в которой не осталось места для духовного. Неудивительно, что автомат

вольготно чувствует себя в социуме - он является его порождением. Ф.П. Федоров

верно замечает: «Олимпия - это не только издевательство над обществом, но и

лакмусовая бумажка общества; она проявляет его механистический характер; она не

распознается, потому что оказывается среди таких же, как она, автоматов; диалог

Олимпии с обществом -диалог однотипных существ, диалог механизмов» [Федоров,

2004. С. 240].

В позднем романтизме отражен перелом, произошедший в жизни тела: из

индивидуального явления оно становится общественной собственностью, предметом

обладания и объектом власти. За куклу Олимпию борются Спаланцани и Коппола, но и

тело Натанаэля - предмет спора между его отцом и адвокатом Коппелиусом (сцена из

детства героя зеркально отражает эпизод с Олимпией).

Характерно, что автомат чаще всего воплощается именно как женское тело.

Романтиков глубоко волновал вопрос о роли женщины в социуме. Жизнь женщины,

точнее, вымуштрованного воспитанием и обществом женского тела, предельно

схематизируется и механизируется, лишается самостоятельности и индивидуатьности.

Предназначение женщины (любовь, семья, деторождение, воспитание) подменяется ее

более мелкими и потому легче воспроизводимыми функциями. Разочарование поздних

романтиков в единственной романтической «настоящей» любви, о котором пишет

Жирмунский, приводит к тому, что романтики отворачиваются от живых -

несовершенных - женщин и выбирают автоматы. Любовь к автоматам имеет под собой

глубокую психологическую основу. Повышенное внимание к собственному внутреннему

миру играет злую шутку с романтиками - Натанаэль не замечает, что «прекрасная

душа Олимпии» - лишь проекция его чувств и желаний. Как пишет немецкий

исследователь Д. Кремер, «блуждающий мужской взгляд подыскивает себе мертвый

предмет как плоскость проекции самого себя. Немой автомат лишь воспринимает

слова и рефлексы мужчины и к тому же лживо уверяет его, что тот наконец-то нашел

свое отчужденное женское Alter ego» [Kremer, 1999. S. 83. Здесь и далее перевод

осуществлен мной - М.К.].

Гюнтер Гримм подчеркивает тендерную специфику при создании искусственного

человека: «Желание самому создать человека, как и желание летать, - это изначально свойственная человечеству мечта. Но если желание летать не зависит

от пола, то желание создать человека кажется специфично мужским. Мужчины

сублимируют свой органический дефицит. Женщины могут рожать, а мужчины - только

в фантазиях или с помощью техники» [Grimm].

Поэтому творцы механического тела - мужчины. В «Песочном человеке» в

«сотворении» Олимпии принимают участие профессор-натуралист Спаланцани и

«талантливый механик» Коппола. Имя Коппелиуса можно возвести к немецкому глаголу

kорpeln - собирать, стыковать, соединять, что подчеркивает механистичный

характер его «творчества». Образ Копполы представляет собой негативный вариант

центрального в

28

немецком романтизме образа художника-творца, поскольку это творец механизмов.

Песочник еще в детстве пугает героя: « "ну а все же мы наведем ревизию, как там

у него прилажены руки и ноги". И вот он ... принялся вертеть мои руки и ноги, то

выкручивая их, то вправляя. «Ага, это вот не больно ладно ходит! А эта -

хорошо...» [Гофман, 1989. С. 37].

В Коппелиусе слиты черты современного ученого-экспериментатора и злого колдуна

из волшебной сказки. Именно он продает Натанаэлю подзорную трубу, прибор,

который искажает его зрение и восприятие настолько, что герой не может отличить

автомат от живого человека.

Так Натанаэль вовлекается в процесс создания куклы. Именно он дает ей то, чего

не смогли добиться ни Спаланцани, ни Коппола: в своем воображении герой наделяет

Олимпию жизненной силой, проецируя свое «Я» на немую куклу он одухотворяет ее.

Глаза, оптические приборы, зрение и перспектива - важнейшие элементы мотивной

структуры новеллы, и в этом ряду стоит столь важный для романтизма мотив зеркала,

в котором герой имеет возможность взглянуть на себя как бы с точки зрения

другого. Олимпия - ничто, но именно ее пустота, отсутствие собственной личности

позволяет ей быть отражением Натанаэля, она - его желанный и недоступный

двойник, женское эго. Разоблачение Олимпии, ее «гибель» - это и разоблачение

Натанаэля, осознание механистической природы тела вообще, что приводит к

трагическому финалу. Натанаэль остается со страшным подозрением (или

прозрением?), отравляющим разум и душу: а что, если живые люди тоже автоматы?

Поэтому возлюбленная Клара кажется Натаниэлю «проклятым, бездушным автоматом»,

«куколкой», он погибает, а Коппола продолжает странствовать по этому свету,

навязывая людям свои очки и с ними - новый механистический взгляд на тело и на

общество.

Губительна не машина сама по себе, но ее одухотворение, очеловечивание, подмена

человека и (мнимое) превосходство. Страшно осознание, что человеческое тело -

это

автомат, организованная, четко выполняющая свои функции материя, что стираются

критерии различия между человеком и машиной.

Г. Гримм отмечает: «В то время как механики и публика не уставали восхищаться

(автоматами), литература оказалась прозорливее. Она вскрывает тайные страхи,

которые охватывают человека в присутствии людей-машин, она указывает на

опасности, грозящие его душевному состоянию. В первую очередь речь идет о

проблеме идентичности. Если автоматы похожи на людей до такой степени, что их

можно перепутать, как может человек распознать своего визави, как он может быть

уверен в самом себе? Э.Т.А. Гофман изобразил психическое смятение, которое

автомат может вызвать в человеке, во многих новеллах, (но) убедительнее всего

<...> в "Песочном человеке"» [Grimm].

Внимание позднего романтизма к телу-автомату, страхи и прозрения романтиков

выводят нас на проблему идентичности, и обширная библиография последних лет,

посвященная искусственному человеку в литературе, доказывает, что эта проблема

особенно актуальна сегодня.

29

Литература

Grimm Giinter. «Elektronische Hirne». Zur literarischen Genese des Androiden

(17.01.2005) //

http://www.goethezeitportal.de/

Kremer Detlef. E.T.A. Hoffmann. Erzahlungen und Romane. Berlin, 1999.

Берковский Н.Я. Романтизм в Германии. СПб,

2001

Гофман Э.Т.А. Автомат

// Гофман Э.Т.А.

Крейслериана. Новеллы. М., 1990

Гофман Э.Т.А. Песочный человек

// Сказки немецких

писателей. Л., 1989

Федоров Ф.П. Художественный мир немецкого

романтизма: Структура и семантика. М., 2004

Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы.

М., 1999

|

|