Король Артур

М.К. Попова

Легенда о короле Артуре в культуре

елизаветинской Англии

Миф в культуре Возрождения. - М.: Наука, 2003,

с.294-300

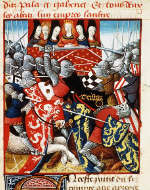

Ко времени правления (1558-1603) королевы Елизаветы I Тюдор легенда о

короле Артуре прошла большой путь развития и была очень популярна не

только на Британских островах, но и на континенте. Формирование центрального образа этой легенды включает в себя несколько этапов: ранний псевдоисторический; этап, когда Артур представал как великий герой рыцарских романов; этап, когда началась деградация образа, и этап, когда Т. Мэлори был создан роман "Смерть Артура", который лег в основу "Артурианы" последующих

эпох. Для того чтобы разобраться в том, какую роль артуровский миф играл в

культуре елизаветинской Англии, необходимо кратко напомнить об этих этапах.

Происхождение легенды о короле Артуре теряется во мраке времен. Его

исторический прототип жил, вероятно, в VI в. н.э. и был предводителем племени бриттов. Впервые этот вождь упомянут Гильдасом в его латинской "Книге о

разорении и завоевании Британии". Трактовка образа героя, который у Гильдаса носит имя Амброзия Аурелия, обусловлена проримской ориентацией автора.

Гильдас уверен в том, что все беды Британии были вызваны тем, что она вышла из-под власти Рима. Поэтому он изображает прототипа короля Артура как

последнего отпрыска знатной римской семьи, возглавившего бриттов, которые

сражались против саксонского вторжения. К псевдоисторическому этапу развития легенды относится также написанная по-латыни "История Британии", созданная в IX в. Неннием. Его герой уже носит имя Артур. Ненний подчеркивает

его щедрость и приписывает ему 12 побед над саксами. В "Истории Британии"

Артур еще не король, а, так же как у Гильдаса, военный предводитель.

Легенды об Артуре имели широкое хождение в Уэльсе. В них он представал

как защитник родины, окруженный верными товарищами, такими, как Кей и

Бедуир. На эту - валлийскую, кельтскую - традицию опирался Вильям Малмсберийский, создавший в XII в. латинскую "Историю английских королей". Будучи серьезным для того времени историком, Вильям утверждал, что героическая

фигура короля Артура должна занять достойное место в подлинно исторических трудах, а не только в народном воображении.

Подлинным "отцом" артуровской легенды следует, однако, считать, Гальфрида Монмутского (XII в.), написавшего по-латыни "Историю бриттов". Гальфрид создал историю 99 британских королей, начиная с легендарного Брута.

Примерно пятая часть его труда посвящена Артуру. Здесь он изображен уже не

только как воин, но и как король, окруженный верными рыцарями, типично

средневековый монарх, покоривший многие народы, потомок императора Константина. Гальфрид, с "Истории" которого начинается "героико-романный"

этап в развитии образа короля Артура, описывает его двор как средоточие рыцарской культуры и цивилизации.

294

Книга Гальфрида быстро завоевала популярность. Сохранилось 200 копий

его произведения, которое к концу XII столетия уже было хорошо известно во

Франции, Испании, Италии, Польше и Византии. Неудивительно поэтому, что в

1155 г. Вас перевел ее на французский язык и существенно расширил, превратив в роман под названием "Брут". Именно Вас впервые ввел в артуровскую легенду образ Круглого стола и ряд других чудес, а также - под влиянием французской традиции - и многие куртуазные мотивы. В том же, XII в. появилась

первая английская обработка легенды - стихотворный "Брут" Лайамона, повторившего во всех существенных чертах французский вариант Васа.

В сочинениях Гальфрида, Васа и Лайамона король Артур показан как великий герой и великий король. В современных им французских интерпретациях

легенды Артур "деградирует", отходит на задний план, его история и образ превращаются в своего рода обрамление для приключений других героев. Наиболее знаменитый французский поэт XII столетия Кретьен де Труа написал пять

романов, в которых разрабатывал такие популярные впоследствии мотивы, как

любовь Ланселота к королеве Гвиневере, приключения рыцаря Гавейна и т.д.

Артуровский миф в его романах становится материалом для постановки актуальных для того времени этических проблем, таких, как рыцарский идеал, соотношение рыцарского долга и куртуазной любви, подвиги во имя славы или во

имя высокой духовной цели.

Итог средневековому развитию легенды подвел в XV столетии английский

рыцарь Томас Мэлори (ок. 1417-1471) прозаическим романом "Смерть Артура", напечатанном в 1485 г. Вильямом Кэкстоном. Т. Мэлори не только талантливо пересказал красочную легенду, собрав под одним переплетом многочисленные истории о рыцарских подвигах и куртуазной любви, но и сумел при их помощи передать дух и атмосферу своего тревожного времени.

Прослеженная нами история формирования артуровской легенды показывает, что к XVI столетию в нее входили многие элементы и мотивы, которые сделали ее чрезвычайно популярной в елизаветинской Англии. Это и "римско-императорское" происхождение короля Артура, и его военные успехи как в

борьбе с захватчиками, так и в захватнических войнах, и его умение сплотить

нацию для решения важных проблем, и его блестящий двор, и воплощенное в

его истории ощущение взлета перед падением, расцвета перед поражением.

Многие из этих мотивов оказались чрезвычайно созвучны настроениям, царившим на Британских островах во второй половине XVI в.

О популярности легенды в Англии говорит хотя бы тот факт, что в 1568 г.

секретарь королевы Елизаветы отмечал, что "книга эта часто изгоняет Библию

из покоев государей" 1. Бытование артуровского мифа в английском королевстве того времени имело, как нам думается, несколько аспектов: актуально-политический, точнее, династический, историко-национальный и этический.

Актуально-политический/династический смысл легенде стали придавать

задолго до Тюдоров. Уже вскоре после нормандского завоевания история короля Артура, с одной стороны, напоминала побежденным о славном прошлом, а с другой, - как справедливо утверждает А. Мортон, использовалась

в интересах завоевателей. Нормандская династия, воцарившаяся в Англии,

была очень молодой и в общем-то недостаточно знатной. Сам Вильгельм За-

295

воеватель по происхождению был не королевской, а герцогской крови, разбавленной к тому же кровью его матери-простолюдинки. Основанной им династии «нужен был миф, подобный тому, чем была "Энеида" для молодой

римской империи или же предания о Шарлемане для французских королей»2.

Такой миф нормандцы нашли в рассказанной Гальфридом Монмутским истории короля Артура.

Использование легенды о короле Артуре для того, чтобы укрепить права на

трон, практиковалось в Англии и много позже. Собственно говоря, на нее опирались и непосредственные предшественники королевы Елизаветы. Ее дед,

Генрих VII, пришел к власти, как известно, в результате победы над Ричардом III Йорком. Он обосновал свои притязания на престол не только тем, что

принадлежал к Ланкастерам по рождению и к Йоркам в результате брака, но и

тем, что его дальним предком был король Артур.

Согласно легенде, изложенной в конце "Истории бриттов" Гальфрида Монмутского, последнего короля бриттов, Кадваладера, посетило видение, в котором ангел поведал ему, что его династия лишится трона, который

обретет вновь после длительного периода правления саксонских и норманнских

королей. Генрих Тюдор считал себя потомком Кадваладера; на коронацию он

явился из Уэльса под древним знаменем с изображением красного дракона и

взошел на трон, как удачно сформулировала Роберта Бринкли, "именем древних британцев"3.

Образ короля Артура и связанные с ним легенды широко использовались

первыми Тюдорами в пропагандистских целях и при организации всевозможных

увеселений. Генрих VIII, например, "регулярно сражался на турнирах, являя собой новое воплощение легендарного Артура, сплотившего весь цвет английского рыцарства"4. Как всегда, в Британии особый акцент на связь с королем Артуром делался при смене династии. Яков I Стюарт возводил свое происхождение

к легендарному королю не только через Тюдоров (его прабабка Маргарита Тюдор была дочерью Генриха VII), но и через Стюартов.

Прослеживая свою генеалогию, Яков, как и его предшественники Тюдоры,

исходил из "Истории бриттов" Гальфрида Монмутского и исторических сочинений своего времени. Гальфрид завершил свой труд упоминанием того, что "гордый народ" (бритты), "погрязнув в невежестве... стал называть себя не бриттами, а валлийцами"5 (пер. А.С. Бобовича), что позволяло всем валлийским (т.е.

шотландским, уэльским, корнуэльским) владыкам считать себя потомками короля Артура.

Англичане того времени хорошо знали изложенную в хрониках Холиншеда

историю Флинса, сына Банко. Флинсу удалось спастись от подосланных Макбетом убийц; он бежал в Уэльс, где влюбился в принцессу Несту, дочь последнего

местного короля. Их сын вернулся в Шотландию, стал лордом-камергером (Lord

High Steward) и основателем стюартовской династии шотландских королей.

Чтобы усилить свои притязания на британский трон, Яков I стремился возвести свой трон не только к Артуру, но даже к легендарному Бруту, который

некогда - как ныне сам Яков I - правил единым королевством. Мысль о том, чтo

Яков является наследником Артура, "новым Артуром" была широко распространена в литературе начала XVII в. Ее разрабатывали Кэмпион в "Маске нa

женитьбу лорда Хея" (1606-1607), Уорнер в "Продолжении Англии Альбиона"

(1606), Бен Джонсон в "Маске об Обероне" (1611) и мн. др.6

296

Безусловно, поскольку королева Елизавета была женщиной, прямые аналогии с королем Артуром в отличие от Генриха VII и Якова I в ее случае не могли быть проведены. Однако принадлежность к королевской династии, которая

считала себя наследницей римской героики и римской императорской власти, в

политическом плане была несомненно важна для Елизаветы, в царствование

которой были заложены основы Британской империи. Династический аспект

артуровской легенды переплетался с историческим и национальным.

Исследователи отмечают, что в средневековой легенде о короле Артуре

"уже наблюдаются черты того сознания, которое можно назвать преднациональным"7. Старинные истории подчеркивали необходимость объединения

страны, консолидации всех сил ради отпора иноземным захватчикам. В эпоху

резкого противостояния Англии и Испании, в условиях, когда угроза испанского вторжения нередко становилась весьма реальной, этот аспект мифа звучал

чрезвычайно актуально. В то же время королева Елизавета, окруженная многими сильными личностями - Ф. Дрейком, У. Рэли, Уильямом Сесилом, Робертом Дадли, Джорджем Талботом, Филипом Сидни, которым она делегировала

свои полномочия в практической деятельности, - несомненно напоминала Артура французских романов, где протагонистами выступали его рыцари, но не

сам король.

Созвучными елизаветинскому веку оказались и идеи куртуазии, придворного служения даме, которые занимали важное место в "кретьеновской" разработке легенды об Артуре. Кэтрин Бэйтс, посвятившая специальное исследование проблемам елизаветинского двора, отмечала, что слово

courtship приобретало применительно к нему особое звучание, основанное на взаимопроникновении двух его смыслов - "ухаживания" и "бытия придворным"8.

Красочный мир кельтских легенд с его культом любви, приключений и жаждой славы очень подходил для передачи сущности и специфики жизни двора,

в котором царила королева-девственница и многие члены которого были

весьма предприимчивыми авантюристами, а также для постановки этических

проблем.

Квинтэссенцией того, как елизаветинский век понимал и трактовал легенду

о короле Артуре, и одним из наиболее значительных литературных произведений эпохи стала поэма "Королева фей" (1590-1596) Эдмунда Спенсера

(1552?-! 599). Создавая поэму в подражание античному эпосу и в то же время

ставя перед собою цель прославить царствующую королеву. Спенсер, по словам

Д.М. Урнова, "в оболочке авантюрно-галантного повествования о подвигах рыцарей короля Артура, служащих прекрасной фее Глориане, развертывает аллегорическое изображение жизни двора Елизаветы и ее ближайшего окружения

9.

Не претендуя на сколько-нибудь исчерпывающий анализ этого многопланового сочинения, отметим только те его особенности, которые связаны с интересующей нас темой.

297

Как и многие его современники. Спенсер не обходит вниманием претензии

Тюдоров как наследников досаксонской королевской династии. В 10-й песни

II книги (ст. 5-68), передавая содержание двух томов, прочитанных принцем Артуром и рыцарем Гийоном во время их пребывания в замке дамы Альмы, и в 3-й

песни III книги (ст. 31-50) поэмы он пересказывает сведения, почерпнутые им

из "Истории бриттов" Гальфрида и ее продолжений, написанных такими елизаветинскими хронистами, как Хардинг, Графтон, Шоу и Холиншед. Направленность этих отрывков - апологетическая по отношению к Тюдорам и их правам

на трон - выражает дух времени.

Любопытно, как переосмысливает Спенсер образ самого Артура. В предисловии к "Королеве фей", адресованном У. Рэли, поэт объяснял, почему он обратился не к биографии своего патрона, а к артуровскому материалу: "Я выбрал

историю короля Артура как наиболее подходящую вследствие великолепия его

личности, прославленной более ранними трудами многих мужей, а также вследствие того, что она наиболее удалена от зависти и подозрительности нашего

времени"10.

Однако Спенсера Артур интересует не как правитель, а как воплощение

всевозможных добродетелей: "Я тщусь изобразить в Артуре, до того, как он

стал королем, образец храброго рыцаря, совершенного в двенадцати добродетелях..." (с. 15). Эта цель определила структуру поэмы. Автор предполагал написать 12 книг этического характера, затем, в случае их успеха, - продолжение

также из 12 книг, посвятив их 12 политическим добродетелям. Всего - в подражание античному эпосу - должно было быть 24 книги. Этот замысел не был выполнен: в современном виде "Королева фей" насчитывает лишь 6 книг.

Спенсер не случайно делает своим героем не Артура-короля, а Артура-принца. Это позволяет поэту отвести ему подчиненное положение как в сюжете, так и в системе персонажей. "Королева фей" принадлежит к жанру видения.

Юный Артур видит во сне чудесное королевство фей, где правит царственная

Глориана, и отправляется на его поиски. Само видение Артура в поэме не изображено, мы узнаем о нем из авторского предисловия (с. 16).

На протяжении всего повествования принц Артур выполняет одну и ту же

роль. Когда герой того или иного эпизода, из которых, совершенно в духе рыцарских романов, состоит поэма, в ходе своих странствий попадает в безвыходное положение, Артур приходит к нему на помощь и спасает его. Так, в 8-й песни I книги принц выручает из беды Рыцаря Красного Креста, который томится

в плену у великана Оргоглио и ведьмы Дуэссы. А в песни 8 книги II спасает Гийона из рук разбойников, совершая позднее аналогичный подвиг и по отношению

к Тимиасу. Подвиги Артура стандартны для рыцарской литературы, он побеждает великанов и разбойников, спасает прекрасных дам, отвоевывает для них

замки и помогает воссоединиться с возлюбленными.

Таким образом, на событийном уровне Артура нельзя назвать протагонистом поэмы: он, как правило, выполняет функции своего рода "бога из машины", восстанавливая попранную справедливость. Поскольку его образ лишен

национального и политического пафоса, Артура вряд ли можно считать и главным героем идейного пласта произведения.

Молодой Артур предстает в поэме как аллегория великолепия, однако, на

мой взгляд, эта идея скорее заявлена, чем воплощена. Образ принца достаточно традиционен как в его материально-художественном, так и в иносказательном аспекте. Артур наделен стандартными эпитетами: "цвет добродетели и благородства" (с. 301, II, 7), "самый благородный рыцарь из всех, рожденных в Британии" (с. 155), он предсказуемо действует в заданных обстоятельствах.

298

Великолепие как моральное качество на его примере также скорее декларируется, чем убедительно выражается аллегорическими средствами. Детали внешнего облика принца Артура (блестящие доспехи и щит, украшенный алмазом,

способным повергнуть во прах всех врагов рыцаря) и особенности его поведения,

конечно, могут быть истолкованы в иносказательном духе, однако они лишены

одной из главных черт аллегорической образности, призванной по своей сути наглядно и однозначно демонстрировать ту или иную абстрактную идею.

Поэма, созданная во славу королевы Елизаветы, воспевает именно ее и ее

царствование. Достаточно сказать, что само имя короля Артура возникает только в конце I книги, в то время как с Глорианой, "той самой великой королевой

страны фей" (с. 41), мы встречаемся уже в третьей строфе 1.1. По утверждению

Спенсера, Глориана есть воплощение Славы вообще, но также и воплощение

"наивеликолепнейшей и наиславнейшей особы, нашей королевы" (с. 16).

Императорская ипостась образа Елизаветы представлена в поэме королевой фей, Елизавета, как прекрасная и добродетельная дама, изображена под

именем Бельфебы (т.е. Дианы, Луны), которое Спенсер дал ей в подражание

У. Рэли, воспевавшего королеву под именем Синтии.

"Королева фей" содержит множество намеков на елизаветинскую эпоху и

прямых упоминаний современных автору событий. Так, история Тимиаса и

Бельфебы в 7-й и 8-й песнях IV книги, вероятно, основана на одном из эпизодов

во взаимоотношениях Елизаветы и ее фаворита У. Рэли. Разгневанная тайной

женитьбой своего приближенного, королева изгнала его из придворного общества и заточила в Тауэр, однако затем была вынуждена простить. Обилие аллегоризированного исторического материала можно обнаружить в V книге: это и

суд над Марией Стюарт (песнь 9), и проблема испанского владычества над Нидерландами (песни 10-11), и "еретичество" Генриха Наваррского (песнь 12).

В 11-й песни IV книги Спенсер советует англичанам прислушаться к голосу

У. Рэли, который постоянно призывал их колонизовать южную Африку (строфа 22, с. 704).

Можно предположить, что артуровская легенда привлекала елизаветинцев

и содержащейся в ней мифологемой расцвета перед закатом, победы перед неминуемым поражением. Предощущение трагического будущего, как показывает, например, раннее, наиболее оптимистическое, творчество Шекспира, не было чуждо людям елизаветинского века - периода блестящего взлета английской

ренессансной культуры, за которым последовали времена, для нее далеко не

столь благоприятные.

Анализ "Королевы фей" Э. Спенсера, самого значительного художественного воплощения артуровских легенд в елизаветинской Англии, убеждает в том, что

популярный средневековый миф был существенно переосмыслен в духе идеологических потребностей времени. Вместе с тем бытование легенды о короле Артуре в Англии конца XVI - начала XVII в. дает материал и для более общих размышлений о том, как Ренессанс использовал миф, в частности античный.

299

Напомним, что в античности мифология была универсальной формой сознания, научного, практического, религиозного и художественного освоения и

осмысления мира. Возрождение же оперирует скорее не античным мифом

в полном смысле этого слова, а лишь частью его

содержательного объема. Миф в период Ренессанса уже лишен ритуально-языческого содержания; иногда

он сохраняет многозначность и выступает в роли символа; в других случаях, утрачивая полисемию, превращается в знак. Так, мифологический образ Геркулеса

к эпохе Возрождения стал восприниматься уже не как великий античный герой,

сын Зевса и антропоморфное воплощение силы, а как ее эмблема или знак.

Фигура Афины, утратив свою религиозно-языческую окраску, превратилась в обозначение мудрости, а Афродита - любви и красоты.

Безусловно, античные боги и герои ассоциировались с этими же качествами, однако их образы отнюдь

не сводились только к ним.

По тому, как ее используют, легенда о короле Артуре в эпоху Возрождения

приближается к античным мифам, в известной степени приобретая символический и знаковый характер. Однако в отличие от античного мифа применительно к артуровской легенде можно говорить не о сужении смысла, а о его расширении. Ее ренессансная трактовка по сравнению с раннесредневековыми становится более богатой и многозначной. Можно предположить, что, решая свои

идеологические и художественные задачи, Возрождение стремится "выровнять"

античный миф и средневековую легенду по уровню их смыслового наполнения.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Цит. по: Алексеев М.П, Литература средневековой Англии и Шотландии.М., 1984.

С. 319.

2 Мортон А. Артуровский цикл и развитие феодального общества // Мэлори Т. Смерть

Артура М., 1993. С. 769.

3 Brinkley R. Arthurian legend in the XVIlth century. N.Y., 1967.

4 Дмитриева О.В. Культура англии в конце XV - начале XVII в. // История культуры

стран Западной Европы в эпоху Возрождения. М., 1993. С. 211.

5 Гальфрид Монмутский. История бриттов: Жизнь Мерлина. М.. 1984. С. 137.

6 См. об этом: Brinkley R. Op. cit. P. 10-25.

7 Мортон А. Указ. соч. С. 775.

8 Bates K. The rhetoric of courtship in Elizabethan language and literature.

Cambridge, 1992. P. 1.

9 Урнов Д.М. Английская литература: Литература XVI в. Поэзия // История

всемирной литературы.М., 1985. Т. 3. С. 299.

10 Spenser E. The Faerie Queene. Hannondsworth, 1987. P. 15 (далее поэма

цитируется по этому изданию, страницы указаны в тексте статьи в скобках).

|

|